Reaktion der Etablierten

VW ID.7

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Volkswagen AG [News])

Management Summary

Es ist der perfekte Sturm: Die weltweit größten, etablierten Fahrzeugbauer trifft die durch die Elektromobilität ausgelöste Disruption in einer Phase, in der sie bereits massiv durch die Corona-Pandemie gebeutelt wurden.

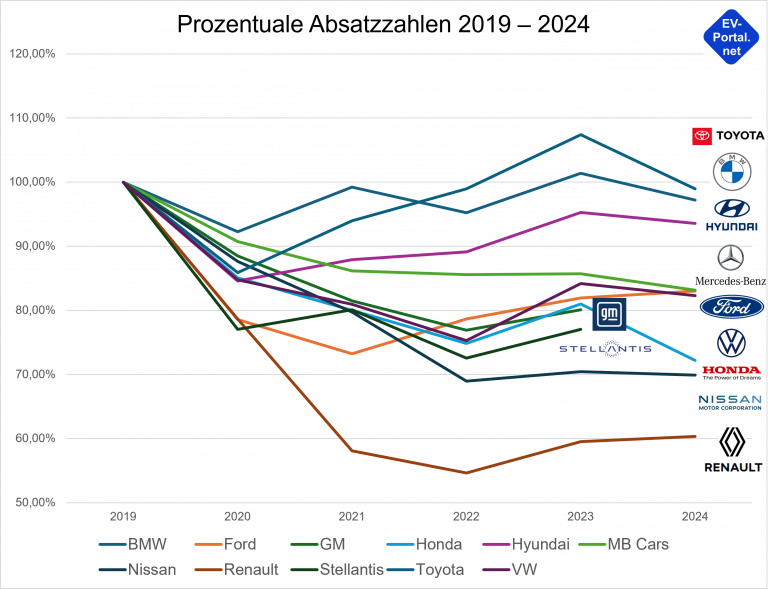

Die obige Grafik verdeutlicht die Situation: Alle großen Fahrzeughersteller mussten nach 2019 deutliche Absatzeinbußen hinnehmen (Chinesische Unternehmen werden hier nicht betrachtet).

Nur drei OEMs – Toyota, BMW und Hyundai – konnten wieder annähernd an die Stückzahlen von 2019 anknüpfen. Bei alle anderen Autobauern haben sich die Verkaufszahlen auf deutlich niedrigerem Niveau eingependelt:

- Mercedes-Benz, Ford, VW, GM und Stellantis liegen im Bereich von 80% des Vor-Corona-Absatz.

- Honda und Nissan sind mit ca. 70% noch stärker betroffen.

- Renault bildet mit 60% das Schlusslicht, der französische Autobauer leidet zusätzlich an der Trennung von seiner russischen Tochter Avtovazm.

Trotz Corona-Belastung sind die etablierten Fahrzeug-Hersteller gezwungen, auf die Herausforderung durch Tesla und Co zu reagieren. Auffällig ist, dass die Traditionshersteller bei der Elektrifizierung auf bekannte Marken setzen und – im Gegensatz zu den chinesischen Autobauern – keine neue Marken für die E-Mobilität kreieren.

Dabei stehen die Unternehmen vor fundamentalen strategischen Herausforderungen:

- Einerseits müssen die Verbrennermodelle weiterentwickelt werden, da mit diesen die Gewinne und damit die Mittel für zukünftige Investitionen generiert werden.

- Anderseits müssen Elektrofahrzeuge mit neuer Technologie für einen teilweise noch sehr volatilen Markt konzipiert werden.

- Zusätzlich gibt es in China eine Art Renaissance des Plug-In-Hybrid, die vor allem durch den rasanten Erfolg von Li Auto ausgelöst wurde.

- Dabei setzt das chinesische Start-up nicht auf die Plug-In-Variante mit mechanischem Verbrenner-Durchgriff, sondern wiederbelebt das in Europa bereits verworfene Range-Extender-Konzept, bei der Benzinmotor nur noch als Strom-Generator fungiert.

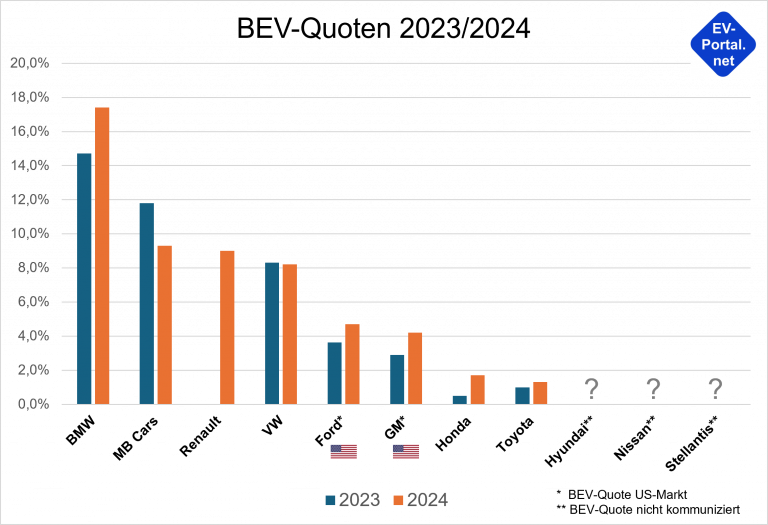

Auffällig ist, wie unterschiedlich stark die etablierten Fahrzeugbauer bisher auf einen batterie-elektrischen Antrieb setzen. Verdeutlicht wird dieses in der obigen Graphik an Hand der BEV-Quote, also dem prozentuale Anteil batterie-elektrischer Modelle am Gesamtabsatz des jeweiligen Herstellers.

- Die europäischen Hersteller BMW, Mercedes-Benz, Renault und VW haben 2024 bereits ein BEV-Quote von 8% und mehr bei ihren weltweit verkauften Fahrzeugen erreicht.

- Die US-Fahrzeugbauer GM und Ford liegen beide bei etwas mehr als 4%, wobei sich die Quote nur auf den Heimatmarkt USA bezieht.

- Das Schlusslicht bilden die japanischen Hersteller Honda und Toyota mit einem BEV-Anteil von unter 2%.

- Hyundai, Nissan und Stellantis kommunizieren ihre BEV-Quoten leider nicht, investieren aber deutlich in die Elektromobilität.

Zusammenfassung deutsche Hersteller

Auch die deutschen OEMs mit ihren starken Premium-Marken sind durch die Disruption in der Automobilindustrie massiv unter Druck geraten. Pressemeldungen über einen Stellenabbau und Werkschließungen bei OEMs und Zulieferern überschlagen sich, die Politik ist aufgeschreckt und veranstaltet „Autogipfel“ im Kanzleramt.

Die Gründe für diese Situation sind vielschichtig und teilweise hausgemacht, die durch die Elektromobilität verursachte Disruption hat aber einen großen Anteil:

- Zum einen ist der BEV-Absatz im Heimmarkt Deutschland durch den plötzlichen Stopp der Förderprämie Ende 2023 und der damit verbundenen Marktverunsicherung wieder deutlich zurückgegangen.

- Zum anderen sind die Einnahmen aus dem Verbrenner-Geschäft in China eingebrochen, weil die chinesischen Kunden zunehmend auf batterie-elektrische Fahrzeuge aus einheimischer Produktion umsteigen.

Die deutschen Hersteller treiben die Elektrifizierung mit unterschiedlichen Strategien voran:

- Den Volumenhersteller VW setzt mit seinen ID-Modellen auf einen Purpose-Design-Ansatz in Kombination mit einer BEV-Solofertigung. 2024 waren 8,2% der verkauften Fahrzeuge der VW-Gruppe BEV-Modelle, insgesamt wurden 744.800 Einheiten verkauft.

Diese Stückzahl ist noch zu gering, um die Produktionslinien auszulasten. Im hart umkämpften chinesischen Markt kommen die ID-Modelle nicht an, das teilweise irritierende ID3-Interieur mit der schwer bedienbaren Klimaanlage trägt sicherlich nicht zum Verkaufserfolg bei. - BMW fährt mit seinem integrierten Strategie deutlich besser: BWM nutzt sehr erfolgreich das Renommee seiner etablierten Verbrenner-Baureihen und bringt diese auch als BEV-Variante auf den Markt.

Bereits mehr als 17% der 2024 weltweit verkauften Fahrzeuge der BMW-Gruppe hatten einen batterie-elektrischen Antrieb, BMW ist damit der BEV-Weltmeister unter den etablierten Autobauern. - Für die Einstiegsmodelle nutzt Mercedes-Benz einen integrierten Ansatz ähnlich wie BMW, für das höherwertigere Marktsegment wurde eine dedizierte BEV-Plattform entwickelt. Die darauf basierenden EQ-Modelle wirken weichgespült und treffen nicht unbedingt den Geschmack der traditionell eher konservativen Kundschaft, obwohl der EQS zu den Reichweitenweltmeistern gehört.

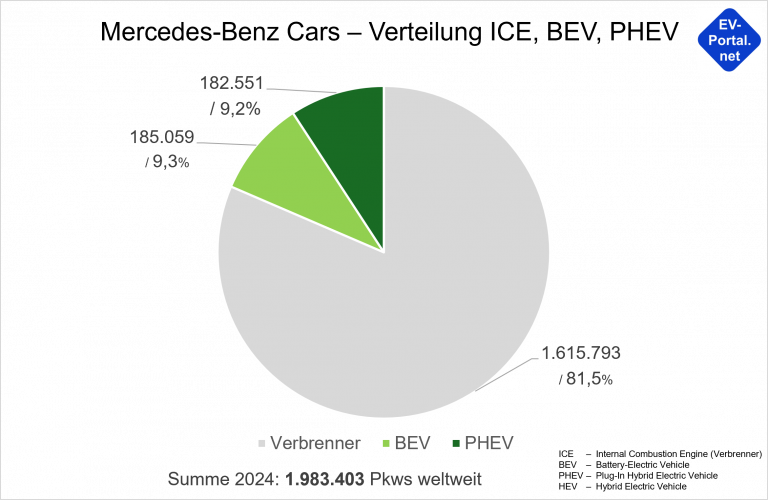

Nur 9,3% der 2024 verkauften Mercedes-Modelle waren mit einem BEV-Antrieb ausgestattet, dieser Wert liegt deutlich unter dem von BMW. Unterschwellig vermittelt Mercedes mit dem EQS den Eindruck, das die Elektromobilität noch nicht reif genug für die „echte“ S-Klasse ist.

Zusammenfassung französische Hersteller

Die französischen Fahrzeugbauer unterschieden sich deutlich bezüglich ihrer Elektrifizierungsstrategie:

- Renault ist zusammen mit seinem langjährigen japanischen Partner Nissan einer der Pioniere der Elektromobilität, von 2013 bis 2024 wurden 420.000 Renault Zoe produziert.

Im Jahr 2024 hatten 9% der weltweit verkauften Fahrzeuge der Renault-Gruppe einen batterie-elektrischen Antrieb. Wir gehen davon aus, das die BEV-Quote in 2025 anziehen wird, da der französische Autobauer ein wahres Retro-Feuerwerk zündet. Fahrzeug-Ikonen wie der R4, der R5 und der Twingo werden auf BEV-spezifischen Plattformen neu aufgelegt. - Citroen und Peugeot sind mittlerweile in dem Multimarken-Weltkonzern Stellantis aufgegangen. Der 14-Marken-Konzern setzt mit seiner Plattformstrategie auf eine maximale Flexibilität im Antriebsstrang. Alle vier Stellantis-Plattformen unterstützen jeweils einen Verbrenner-, Hybrid- oder batterie-elektrischen Antrieb.

Leider kommuniziert der Konzern keine antriebsspezifischen Verkaufszahlen, d.h. die BEV-Quote von Stellantis ist nicht bekannt.

Zusammenfassung US-amerikanische Hersteller

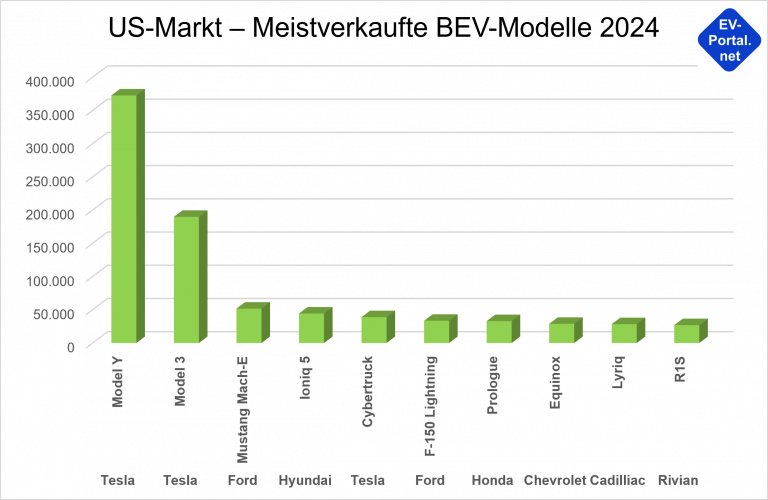

Die US-amerikanischen Autobauer GM und Ford haben lange sehr verhalten auf Tesla reagiert, mittlerweile aber massiv in die Elektromobilität investiert. GM lag 2024 mit 114.100 verkauften BEV-Modellen immerhin auf Platz 2 hinter Tesla, Ford mit knapp 100.000 Fahrzeugen auf Platz 3 im US-BEV-Ranking.

Damit liegen die BEV-Absatzzahlen bei beiden Herstellern – in Relation zu den Verbrenner-Modellen – noch im einstelligen Prozentbereich, die batterie-elektrischen Modelle sind daher noch nicht profitabel.

Auffällig ist, dass beide Hersteller aus geopolitischen Gründen bevorzugt auf Lithium-Ionen-Zellen von koreanische Lieferanten beziehen.

Stellantis setzt bei der Elektrifizierung seiner US-Marken Chrysler, Dodge und Jeep bisher vor allem auf Plug-In-Hybride (PHEV). Nach eigenen Angaben war das Unternehmen in 2023 mit 142.000 verkauften Fahrzeugen Marktführer im PHEV-Segment.

Zusammenfassung asiatische Hersteller

Hyundai ist einer der wenigen asiatischen Autobauer außerhalb von China, der massiv in die Elektromobilität investiert. Hyundai ist der erste Volumenhersteller, der eine BEV-Plattform mit 800-Volt-Technologie entwickelt hat. Auf Basis dieser Plattform produziert Hyundai unter anderem den Ioniq 5, der unser Meinung in idealer Weise neue Technologie mit ikonischen Design kombiniert.

Leider schlüsselt das Unternehmen seine Absatzzahlen nicht nach Antriebsarten auf, d.h. der BEV-Anteil unter den verkauften Hyundai-Modellen ist nicht bekannt. Den Marktdaten von 2024 kann man aber entnehmen, dass der koreanische OEM auf dem US-Markt mit dem Ioniq 5 auf Platz 4 der meistverkauften BEV-Modelle liegt. Mit 44.400 Fahrzeugen ist der Ionic 5 damit das beliebteste Modell eines ausländischen Herstellers.

Auffällig ist, dass sich die japanischen Hersteller bezüglich Elektrifizierung eher zurückhalten. Wir gehen daher im Folgenden nicht detaillierter auf japanischen OEMs ein, sondern fassen hier nur kurz zusammen.

Toyota ist seit vielen Jahren nach Stückzahl der größte Autobauer der Welt, 2024 produzierte die Toyota-Gruppe 10,6 Millionen Fahrzeuge. Obwohl der japanische Autobauer mit seiner Hybrid-Technologie bereits einen großen Schritt in Richtung Elektrifizierung gegangen ist, scheint das Unternehmen Gefangener seines Erfolgs zu sein und den nächsten Schritt in Richtung eines batterie-elektrischen Antriebs beharrlich zu verweigern:

- Über 40% der verkauften Fahrzeuge des Toyota-Konzern waren 2024 entweder mild oder voll hybridisiert, mit knapp 4,3 Millionen verkauften MHEV- bzw. HEV-Modellen ist der japanische Hersteller damit klarer Hybrid-Weltmeister.

- Demgegenüber stehen lediglich 140.000 BEV-Modelle, die das Unternehmen 2024 weltweit absetzen konnte.

- Mit einem BEV-Anteil von 1,4% gehört der japanische Autoriese damit zu den Schlusslichtern beim batterie-elektrischen Antrieb.

- Toyota ist einer der ganz wenigen Automobilhersteller, der immer auf die Brennstoffzelle im PKW-Bereich setzt, allerdings wurden in 2024 weltweit nur 1778 Brennstoffzellenfahrzeuge verkauft.

Sollte Toyota weiterhin so konservativ agieren, wird es seine führende Position nicht halten können. Wir prognostizieren, dass Toyota vor allem auf den Überseemärkten in Asien, Afrika und Australien Marktanteile an chinesische BEV-Unternehmen wie z.B. BYD verlieren wird.

Auch Honda agiert bisher eher zurückhaltend bezüglich batterie-elektrischer Antriebe:

- Von den über 3,7 Millionen weltweit verkauften Fahrzeugen hatten nur knapp 65.000 einen batterie-elektrischen Antrieb, was einem Anteil von 1,7% entspricht.

- Am erfolgreichsten war das Unternehmen in USA, beim Ranking der in 2024 bestverkauften BEV-Modelle landete Honda mit ~33.000 Prologue auf dem 7. Platz.

- Interessant ist, dass der Prologue auf der Ultimum Plattform von GM basiert und sich viele Komponenten mit dem Chevrolet Blazer teilt, von dem nur ~23.000 Modelle verkauft wurden.

- Zusammen mit Sony hat Honda das BEV-Joint-Venture Afeela gegründet, das ab 2026 Fahrzeuge für den US-Markt produzieren soll.

Der einzige japanische Autobauer, der schon sehr früh auf batterie-elektrische Antriebe gesetzt hat, ist Nissan:

- Bereits 2010 startete die Serienproduktion des Nissan Leaf, das Modell damit gehört zu den ersten in Serie produzieren batterie-elektrischen Fahrzeugen.

- Bis Juli 2023 wurden in Summe über 650.000 Leaf in mehr als 50 Ländern verkauft, insgesamt wurden über bis Mitte 2023 über eine Millionen BEVs in Europa, Asien und Nordamerika abgesetzt.

- Bereits 2007 stieg Nissan in Kooperation mit NEC in die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen ein, hierzu wurde das Joint-Venture AESC gegründet.

Allerdings gehört Nissan auch zu den Autobauern, die sich noch nicht von dem Corona-bedingten Absatzeinbruch erholen konnte. Lagen die Verkaufszahlen 2019 noch bei knapp 5 Millionen Fahrzeugen, wurden 2024 nur etwas mehr als 3,3 Millionen Einheiten verkauft werden, was einem Rückgang um mehr als 30% entspricht.

Dem entsprechend konnte der japanische Hersteller den Schwung aus den Pionierjahren der Elektromobilität nicht beibehalten:

- Für die Entwicklung batterie-elektrischer Fahrzeuge wird jetzt ein Kooperationspartner gesucht. Eine Zusammenarbeit mit Honda ist wohl wieder vom Tisch, aktuell laufen Gespräche mit dem chinesischen Auftragsfertiger Foxconn.

- Der Zellhersteller AESC wurde 2018 nach China verkauft.

Volkswagen

VW ID.3 – Exterieur

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Volkswagen AG [Press Release])

VW ID.3 – Interieur

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Volkswagen AG [Press Release])

VW - Verkaufszahlen

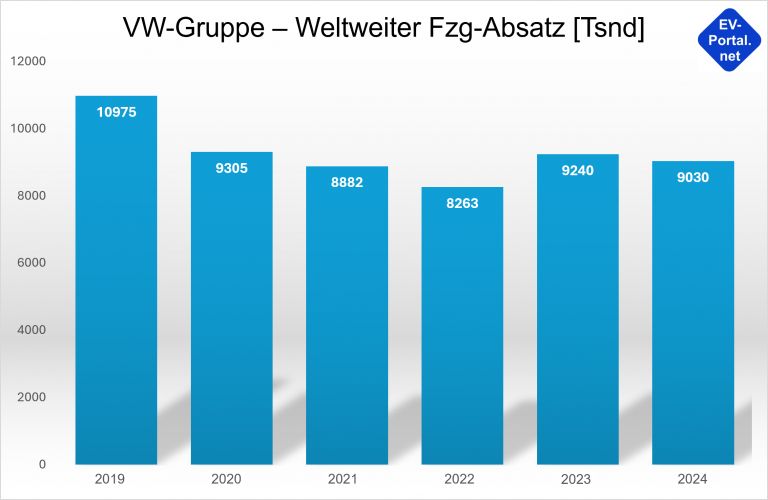

VW ist als Volumenhersteller von der aktuellen Automobilkrise deutlich stärker betroffen als die Premium-Hersteller BMW und Mercedes, was sich auch in den Absatzzahlen 2019 bis 2024 widerspiegelt (siehe Abbildung):

- Bis 2019 stieg der weltweite Verkauf auf einen Höchststand von fast 11 Millionen Fahrzeuge an.

- Bedingt durch Corona und neue Wettbewerber in China sank der Absatz bis 2022 auf knapp 8,3 Millionen Einheiten ab, was gegenüber dem Höchststand von 2019 einem Rückgang fast 25% entspricht.

- Bis 2024 erholte sich der VW-Absatz, liegt aber mit 9,03 Fahrzeugen immer noch fast 20% unter dem Stand von 2019.

In China ging der Absatz von VW im Zeitraum 2019 bis 2024 noch stärker zurück, und zwar von 4,2 Millionen auf knapp 3 Millionen Fahrzeuge, was einem Rückgang von über 30% entspricht.

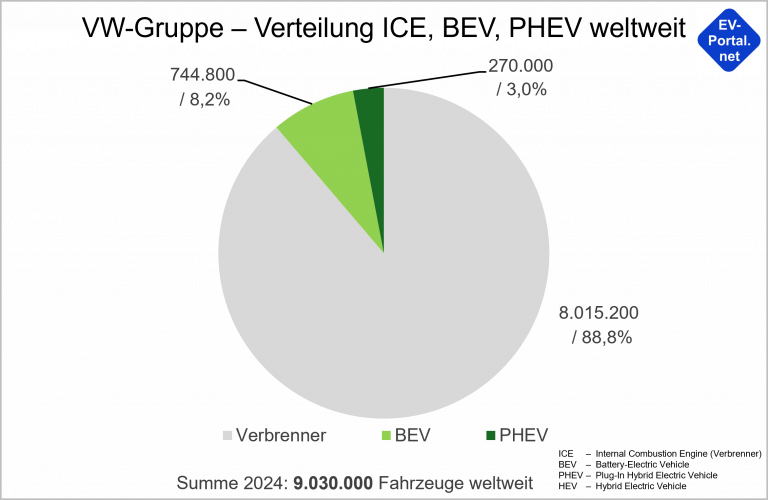

VW hat massiv in die Elektrifizierung des Antriebsstrangs investiert, hat aber dennoch eine weite Wegstrecke vor sich (Siehe Abbildung):

- Der weltweite der Anteil der Verbrenner-Fahrzeuge am VW-Gesamtabsatz lag 2024 immer noch bei fast 90%.

- Der weltweite BEV-Anteil betrug etwas mehr als 8%, was 744.800 Fahrzeugen entspricht.

- Plug-In-Hybride spielen mit 3% Verkaufsanteil eher eine Nebenrolle.

Dramatisch ist, dass der BEV-Anteil in China mit 7% bei 207.400 Einheiten sogar unter dem globalen BEV-Durchschnitt von 8,2% liegt. Zum Vergleich: der einheimische Wettbewerber BYD verkaufte 2024 mehr 1,7 Millionen BEV-Fahrzeuge. Im aktuell härtesten Automobilmarkt der Welt, in dem 50% der verkauften Fahrzeuge BEV- oder PHEV-Modelle sind, trifft VW augenscheinlich nicht mehr den Geschmack der chinesischen Kundschaft.

Auch in den USA hat VW ein Problem. Im Ranking der in 2024 meistverkauften BEV-Modelle taucht das erste Fahrzeug aus dem VW-Konzern erst auf Platz 18 auf. Dabei handelt es sich um den ID.4, von dem etwas mehr als 17.000 Modelle verkauft werden konnten.

In Europa sieht die Situation für VW deutlich besser aus, hier konnte der Wolfsburger Autobauer 2024 fast 450.000 batterie-elektrische Fahrzeuge verkaufen.

VW - BEV-Strategie

Den ersten Anlauf zur Elektrifizierung unternahm VW bereits Anfang der 1990er Jahre. Bei einem großen Feldversuch auf der Insel Rügen wurde Fahrzeuge verschiedener deutscher Hersteller auf einen Elektroantrieb umgerüstet und im Alltagseinsatz getestet. VW schickte einen Golf 3 mit Blei-Gel-Akkus ins Rennen, der eine bescheidene Reichweite von 50-70 km hatte.

Der erste praxistaugliche e-Golf erschien 2014 und wurde bis 2020 gebaut. Dieses Modell basierte auf dem Golf 7 und hatte mit der ab 2017 erhältlichen 35kWh-Batterie eine Reichweite von immerhin 200 km. Der e-Golf wurde auch von Mitgliedern der Redaktion sehr gerne als als Car-Sharing-Modell gefahren.

2020 erschien dann mit dem ID.3 das erste, rein als Elektroauto konzipierte VW-Modell.

Die Reaktionen auf diese Fahrzeug waren gemischt, gelobt werden der große Innenraum und das VW-typische sehr gute Fahrverhalten. Das futuristische Bedienkonzept für Klimaanlage kann man nur als Katastrophe bezeichnen. Den Mitgliedern der Redaktion ist es bis heute nicht gelungen, bei kurzen Stadtfahrten mit Car-Sharing-Modellen die Heizung einzuschalten.

Insgesamt wirkt der Innenraum des ID.3 im Vergleich zu dem cleanen Interieur eines Tesla Model Y billig.

Durch die Namenswahl wird die Assoziation geweckt, der ID.3 könne die Nachfolger des VW-Ikonen Käfer (1) und des Golf (2) antreten. Man kann schon heute konstatieren, dass der ID.3 dieser Rolle nicht gerecht wird. Der ID.3 wird sicherlich nicht Held einer Filmreihe werden oder im Titel eines Sachbuches auf der Beststellerliste auftauchen.

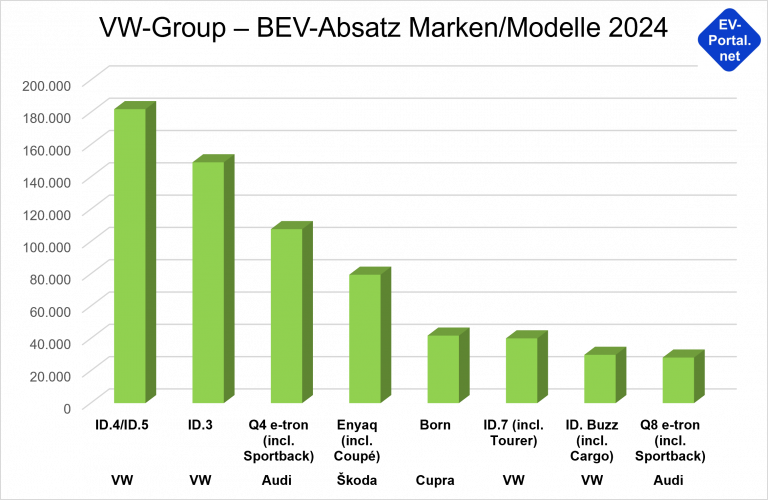

BEV-Verteilung auf Marken u. Modelle im VW-Konzern in 2024

(Copyright: ev-portal.net)

VW ID.4 – BEV-Topseller im VW-Konzern in 2024

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Volkswagen AG [Press Release])

Nach dem ID.3 erschienen sukzessive weitere ID-Modelle als SUV (ID.4, ID.5) und als klassische Limousine und Kombi (ID.7).

Die aktuelle Verteilung des BEV-Absatzes auf die einzelnen Marken und Modelle des VW-Konzern ist in der obigen Tabelle abgebildet, Topseller ist der ID.4 (siehe Abbildung)

Mit dem Ausrollen der ID-Familie hat sich VW bei der Elektrifizierung – anders als zum Beispiel BMW – für einen Purpose-Design-Ansatz entschieden. Das gute Renommee der bekannten Verbrenner-Modelle, die teilweise Kultcharakter haben („Generation Golf“), bleibt damit ungenutzt.

Es ist fraglich, ob VW mit einer Elektrifizierung seiner etablierten Baureihen Polo, Golf und Passet nicht besser gefahren wäre. In der jetzigen Phase der Elektrifizierung geht es nicht mehr um die sogenannten „Early Adopters“, also frühe Kunden mit Interesse an Innovationen, sondern um den Ottonormalverbraucher, der einfach umweltfreundlich von A nach B fahren möchte.

VW - Zell-Strategie

Li-Io-Zellen sind die Schlüsselkomponente der Elektrifizierung und bilden im Verbund mir der Batterie den größten Kostenblock (ca. 40%) eines Elektroautos. Um die Zellkosten besser kontrollieren zu können, hat VW hat beschlossen, selbst in die Zellproduktion einzusteigen.

Dazu wurde 2022 die VW-Tochter PowerCo gegründet, die ab 2025 die sogenannte VW-Einheitszelle fertigen soll. Dabei handelt es sich um eine bezüglich Größe und Anschlüssen standardisierte, prismatische Zelle, die ab 2030 in 80% aller Elektrofahrzeuge des Konzerns eingebaut werden soll.

Über verschiedene Zellchemie-Varianten wie LFP und NMC lassen sich Zellparameter wie Energiedichte und Herstellkosten variieren.

Für die aktuell produzierten BEV-Modelle bezieht VW seine Zellen vor allem von CATL,Samsung SDIund SK on, zum Einsatz kommen Zellen sowohl im Pouch– als auch im prismatischen Format, als Zellchemie wird NMC verwendet.

Zusätzlich hält VW eine 26%-Beteiligung an dem chinesischen Zell-Start-up Gotion. Das Unternehmen fungiert nicht nur als Zell-Lieferant, sondern soll die PowerCo auch beim Aufbau der eigenen Zellproduktion unterstützen.

Die 21%-Beteilung an dem schwedischen Zell-Start-up Northvolt hat VW mittlerweile bilanztechnisch abgeschrieben, nachdem das schwedische Zell-Start-up Gläubigerschutz beantragt hat.

Das Negativbeispiel Nothvolt zeigt, wie schwierig und kostenintensiv der Aufbau einer Zellproduktion für Newcomer ist. Insofern kann der Plan von VW, in die Zellproduktion einzusteigen, nur als sehr mutig bezeichnet werden.

Zellforschung betreibt VW u.a. in Kooperation mit dem US-Partner QuantumScape. Das kalifornische Start-up arbeitet an einem innovativen Zelldesign mit Lithium-Metall-Anode und keramischen Separator, A-Musterzellen wurden bereits an VW geliefert.

VW - Plattformstrategie

Wie alle Großserienhersteller arbeitet auch VW mit einer Plattformstrategie, aktuell gibt es bei VW eigene Baukästen für Elektrofahrzeuge und Verbrenner.

Für Elektrofahrzeuge nutzt VW aktuell vor allem zwei Plattformen:

- Der modulare Elektrobaukasten (MEB) wurde für hochvolumige Kompakt- und Mittelklasse-Modelle unter Kostengesichtspunkten entwickelt. Alle ID-Modelle von VW sowie der Audi A4 Q4 etron, der Skoda Enyaq und der Cupra Born basieren auf der MEB-Plattform.

- Die sogenannte Premium Platform Electric (PPE) deckt die Mittel- bis Oberklasse ab, diese Plattform unterstützt im Gegensatz zum MEB auch die 800-Volt-Technologie für schnelles Laden. Die PPE wurde vor allem für Audi- und Porsche-Modelle wie z.B. den Audi A6 e-tron und den Porsche Macan EV konzipert.

Die MEB-Plattform wurde von Ford Europa lizensiert, d.h. der US-Hersteller verzichtet bei seinen Europa-Modellen Capri und Explorer auf eine Eigenentwicklung des BEV-Antriebsstrangs.

Auch für Verbrenner-Modelle von VW gibt es zwei Plattformen, je nach Einbaurichtung des Motors:

- Der modulare Querbaukasten (MBQ) wird für alle Verbrenner-Modelle mit Frontantrieb genutzt, bei denen der Motor quer verbaut ist. Alle neueren Modelle von VW, Seat, Skoda und der Audi A3 basieren auf dem MBQ.

- Der modulare Längsbaukasten (MLQ) wurde für alle Verbrenner-Modelle mit Heckantrieb entwickelt, bei denen der Motor längs verbaut ist. Hierzu gehören alle Audi Modelle ab A4 sowie die SUV-Modelle von Porsche sowie die neueren Bentley-Modelle.

Um die Variantenvielfalt zu reduzieren, arbeitet VW an der Vereinheitlichung der verschiedenen BEV- und Verbrenner-Plattformen. Ziel ist ein integrierter Baukasten für alle Antriebsarten, der derzeitige Arbeitstitel lautet Scalable Systems Plattform (SSP). Neben der Antriebsharmonisierung soll die SSP auch automatisiertes Fahren nach Level 4 und Over-the-Air-Updates (OTA) ermöglichen.

Da der ursprüngliche Einführungstermin für die SSP von 2026 auf 2028 verschoben werden musste, wird die MEB nochmals erweitert (MEB+). Hauptziel dieser Zwischenvariante ist es, den Einbau der VW-Einheitszelle zu ermöglichen. Weitere Verbesserungen betreffen die Leistungselektronik, Ziele sind die Verkürzung der Ladezeit und die Reduktion der Verlustleistung beim Fahren.

Ein Wechsel auf eine 800-Volt-Architektur ist aber noch nicht geplant.

VW - Produktions-Strategie

VW fertigt seine Elektrofahrzeuge auf Produktionsstraßen, die ausschließlich für die Montage von BEV-Modellen ausgelegt sind:

- Bei hoher Auslastung ist dieser Ansatz sehr effizient, da die Bandstraße für genau eine Modellvariante optimiert werden kann.

- In Zeiten geringerer Nachfrage ist die Mono-Produktion ungünstig. BMW und Mercedes fertigen daher Verbrenner- und BEV-Modelle auf einem Band, was mehr Flexibilität bei schwankender Nachfrage ermöglicht.

VW - Ausblick

In Europa ist VW mit seiner Elektrifizierungsstrategie vergleichsweise gut positioniert, auch wenn der Heimatmarkt Deutschland aktuell schwächelt.

Inklusive Verbrenner gibt es aber bei VW in Europa Überkapazitäten von bis zu 25%. Es bleibt abzuwarten, wie die Konzern mit seinen traditionell starken Betriebsrat diese Krise bewältigen wird – sei es nun durch Werksschließungen oder durch Lohnverzicht.

Anders sieht ist in China und den USA aus, in beiden Märkten hat VW im Bereich der Elektromobilität massiven Aufholbedarf. Unter dem seit 2022 verantwortlichen CEO Oliver Blume hat VW seine Elektrifizierungsstrategie für beide Märkte angepasst, das Unternehmen setzt jetzt auf eine stärkere Lokalisierung und Kooperationen mit Start-ups:

- In China hat sich VW mit knapp 5% an Xpeng beteiligt und entwickelt zusammen mit dem BEV-Start-up eine elektrische Antriebsplattform speziell für den chinesischen Markt, die als China Electrical Architecture (CEA) bezeichnet wird.

- In den USA hat VW zusammen mit Rivian ein Joint-Venture zur Entwicklung einer Antriebsplattform für den US-Markt gegründet. Auf Basis dieser Plattform soll die SUV-Marke Scout wiederbelebt werden.

Zusätzlich zu der Kooperation mit Xpeng entwickelt VW in China entwickelt – zusammen mit seinem langjährigen China-Partner SAIC Motor – BEV-Fahrzeuge für den lokalen Markt. Dabei sollen insbesondere auch Range-Extender-Modelle (REEV) entstehen, die in China durch Li Auto sehr populär geworden sind.

Es ist unklar, wie sich diese verschiedenen Entwicklungsstränge im VW-Konzern mit den bereits konzipierten Technogien wie den Elektroplattformen MEB, MEB+ und SSP kombinieren lassen.

Ähnliches gilt auch für die Entwicklung der Fahrzeug-Software. Die Rolle der VW-Tochter CARIAD (Akronym für „Car I Am Digital“) wird durch die Start-Kooperationen mit Rivian und Xpeng deutlich geschwächt. Ursprünglich zur weltweiten Harmonisierung der SW-Aktivtäten im Gesamtkonzern gegründet, wird sich CARIAD wahrscheinlich jetzt auf den europäischen Markt fokussieren.

Wahrscheinlich gehört es aber zur VW-Strategie, bezüglich BEV- und Software-Entwicklung einen Konzern-internen Wettbewerb zu entfachen

BMW

BMW iX und i3

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of BMW AG [Press Fotos])

BMW i7

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of BMW AG [Press Fotos])

BWW - Verkaufszahlen

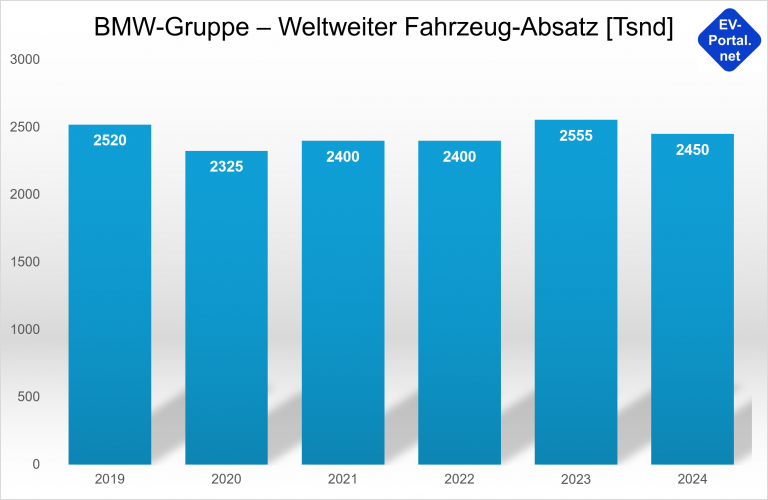

Als Premiumhersteller BMW ist im Vergleich zum Volumenhersteller VW weniger stark von der aktuellen Automobilkrise betroffen (siehe Abbildung):

- Bis zum Ausbruch von Corona stieg der weltweite Verkauf auf mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge in 2019 an.

- Bedingt durch Corona, sank der Absatz im Folgejahr ab, aber bereits 2023 wurde aber mit 2,55 Millionen Einheiten der Vor-Corona-Stand von 2019 übertroffen.

- In 2024 sackte der Absatz wieder leicht ab und lag mit 2,45 Millionen Fahrzeuge knapp 3% unter dem Vor-Corona Jahr 2019.

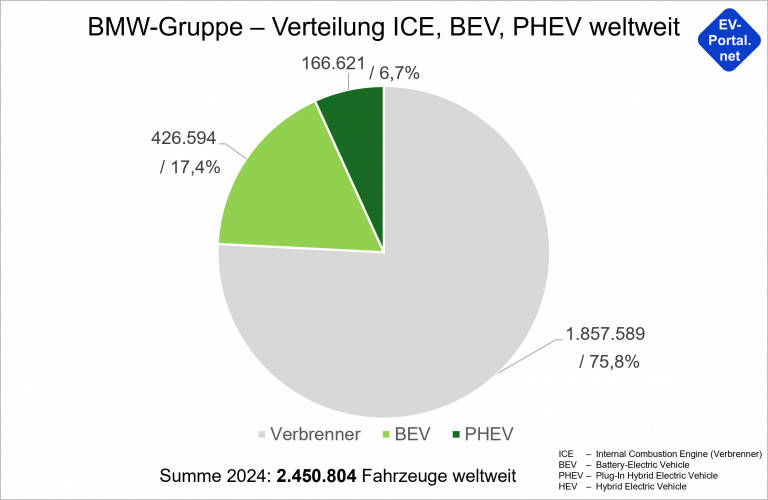

Unter den Traditionsherstellern ist BMW BEV-Weltmeister (siehe Abbildung):

- Bereits 17,4% der in 2024 weltweit verkauften Fahrzeuge der BMW-Gruppe (inkl. Mini) waren batterie-elektrischen Fahrzeuge, ein Spitzenwert im Vergleich mit anderen Traditionsherstellern.

- Knapp 7% waren Plug-In-Hybride, damit ist in Summe fast jedes 4. Fahrzeug der BMW-Gruppe elektrifiziert.

Wie alle deutschen Hersteller hat auch BMW in China ein Problem, hier ging der Absatz inklusive Verbrennerfahrzeuge in 2024 um mehr als 13% zurück.

Eine hausgemachte Baustelle hat BMW mit seinem neuen elektronischen Bremssystem, das in Kooperation mit Conti entwickelt wurde (Brake-by-Wire).

BMW - BEV-Strategie

Auch BMW war Anfang der 1990er Jahre am dem großen Feldversuch mit Elektrofahrzeugen auf der Insel Rügen beteiligt. Zum Einsatz kamen modifizierte Modelle des BMW 325iX, die mit Natrium-Schwefel-Batterien (NaS) ausgestattet waren.

Das erste rein elektrische Serienfahrzeug i3 wurde 2013 vorgestellt, zu Beginn gab es optional auch einen Range Extender. Die ersten Modelle boten eine Reichweite von 130 km, spätere Versionen erreichten bis zu 300 km. Über die Laufzeit von 9 Jahren wurden nur 250.000 i3-Modelle verkauft, das unserer Meinung nach sehr hässliche i3-Design trug sicherlich nicht zum Verkaufserfolg bei.

Mit der geringen Stückzahl konnte der i3 seine Entwicklungskosten nicht einspielen. Eine wesentliche Schlussfolgerung von BMW war, zunächst auf weitere Purpose-Design-Elektrofahrzeuge zu verzichten und keine speziellen BEV-Plattformen zu entwickeln.

Die Nachfolgemodelle vom i3 erschienen 2022 und basierten auf der modifizierten Verbrenner-Plattform CLAR (Cluster Architecture). Dabei handelte es sich um die Limousine i4 und den SUV iX (siehe Abbildungen).

Mit den Modellen i4, i5, i7, iX1, iX2, iX3 und iX gibt es bei BMW inzwischen sieben BEV-Baureihen. Die Tochter-Marke Mini hat zwei (Cooper und Countryman) und Rolls-Royce eine (Spectre). Wie viele Exemplare von den einzelnen Baureihen verkauft wurden, schlüsselt das Unternehmen nicht auf. Allerdings ist bekannt, dass beim X1 sowie beim 7er BMW jede fünfte Auslieferung eine vollelektrische Variante ist.

Mit der Strategie, auch seine Premium-Limousinen BMW 5 und 7 als BEV-Modelle anzubieten, unterscheidet sich BMW deutlich von Mercedes. Während bei Mercedes mit EQE und EQS neue Baureihen für die Elektromobilität entwickelt wurden, die die Variantenvielfalt erhöhen und Traditionskunden aufgrund des weichgespülten Designs eher verschrecken, setzt der bayrische Hersteller auf die Strahlkraft seiner etablierten Verbrenner-Baureihen.

Aktuell fährt BMW damit deutlich besser als Audi und Mercedes, der Hersteller aus München verkauft alleine mehr BEV-Modelle als Audi und Mercedes zusammen.

BMW - Zell-Strategie

BMW bezieht seine Zellen aktuell von CATL und Samsung SDI im prismatischen Format mit NMC-Zellchemie. Der Vertrag mit Northvolt wurde storniert, da das schwedischen Zell-Start-up nicht in der Lage war, Musterzellen in ausreichender Qualität und Stückzahl zu liefern.

In Zusammenhang mit der Entwicklung der sogenannten „Neuen Klasse“ wechselt BMW vom prismatischen zum Rundzellformat 46xx, also Zellen mit einem Durchmesser von 46 mm:

- Zylindrische Zellen sind bezüglich ihrer Abmessungen standardisiert, was die Anwendung einer „Second-Source“-Strategie erleichtert.

- Das Brandrisiko großer, prismatischer NMC-Zellen mit hohem Energieinhalt wird reduziert.

BMW nutzt damit grundsätzlich auf das gleiche Zellformat wie Tesla, allerdings setzt das Münchner Unternehmen auf eine andere Zellhöhe als der US-Wettbewerber. Für Limousinen ist eine Zellhöhe von 95 mm vorgesehen, SUVs sollen Rundzellen mit 120 mm Länge erhalten.

Der chinesische Zellprimus CATL bleibt mit dem Wechsel zur zylindrischen Format ein wichtiger Zellproduzent für BMW, weitere Lieferverträge wurden mit EVE Energy und AESC geschlossen. Nach unbestätigten Information wurden zusätzlich ein Lieferabkommen mit SVolt vereinbart, der Zelltochter von Great-Wall-Motos.

Forschung an neuen Zellvarianten betreibt BMW vor allem in Kooperation mit dem Zell-Start-up Solid-Power:

- Das US-Unternehmen hat Ende 2023 erste A-Muster-Zellen an BMW geliefert. Solid Power entwickelt Lithium-Ionen-Zellen mit einem schwefel-basierten Feststoff-Elektrolyt, einer mit Silizium angereicherte Anode sowie eine Kathode mit Standard-NMC-Chemie.

- Nach Einschätzung von Kurt Vandeputte, Leiter Technologie Batteriezelle in der BMW Group, wird es noch bis zum Ende des dieses Jahrzehnts dauern, bis diese Technologie industrialisiert werden kann.

BMW - Plattformstrategie

Das bisherige Plattformstrategie von BMW ist auf die Integration aller Antriebsvarianten in einer Plattform ausgelegt:

- Die UKL (Untere Klasse) wird für kleinere Fahrzeuge mit Front- und Allradantrieb verwendet, wie etwa die BMW 1er-Serie, die 2er Active Tourer und Modelle von MINI. Zur Elektrifizierung wurde die UKL zu einer FAAR-Plattform (Frontantriebs-Architektur) erweitert. Diese erlaubt den Einsatz von Verbrennern, Plug-in-Hybride und auch rein elektrische Antrieben.

- Die CLAR-Plattform (Cluster Architecture) ist die größeren Modelle von BMW, von Limousinen bis hin zu SUVs. Beispiele hierfür sind Modelle wie der BMW 3er, 5er und X5. Auch diese Plattform wurde für Elektroantriebe überarbeitet.

- Eine Ausnahme bildet der Elektro-SUV iX, für den eine eigene BEV-Plattform entwickelt wurde.

Bisher ist BMW mit seinem integriertem Plattformkonzept sehr gut gefahren. Umso überraschender ist es, dass BMW für die sogenannte „Neue Klasse“ eine rein elektrische Antriebsplattform entwickelt hat, zumal der Wettbewerber Mercedes für seine neue MMA-Plattform weiterhin auch auf Verbrennungsmotoren setzt.

Wir sind sehr gespannt, welches Plattformkonzept in 2025ff erfolgreicher sein wird.

BWW - Produktions-Strategie

BMW fertigt seine BEV-Modelle auf den gleichen Produktionsstraßen zusammen mit den Verbrennermodellen, wodurch mehr Flexibilität bei schwankender BEV-Nachfrage ermöglicht wird.

Ausnahme ist der nur rein elektrisch verfügbare iX, für dieses Modell gibt es eine eigene Produktionsstraße in Dingolfing.

BWW - Ausblick

Unter den Traditionsherstellern ist mit BMW mit mehr als 17% BEV-Anteil Elektroweltmeister. Mit seinem integrierten Ansatz scheint der bayrische Hersteller vieles richtig zu machen:

- BMW nutzt – im Gegensatz zu Mercedes – die Strahlkraft seiner Verbrenner-Baureihen auch für Elektrofahrzeuge.

- BMW verzichtet – im Gegensatz zu VW – auf pseudomoderne, aber völlig unpraktikable Bedienkonzepte und verbaut stattdessen auch in den BEV-Modellen das bewährte iDrive Drehrad.

- BMW konzipiert – im Gegensatz zu Mercedes – seine BEV-Modelle auch als Kombi (z.B. i5 Touring), einer in Europa noch immer sehr beliebten Fahrzeugvariante.

Bei allem diesem Erfolg, ist es um so erstaunlicher, dass BMW in in 2025 mit der „Neuen Klasse“ seine integrierte Strategie aufgibt und und zu einer BEV-only-Strategie bezüglich Plattform, Modellen und Produktion wechselt.

Wir sind sehr gespannt, wie sich der bayrische Hersteller mit diesem Strategiewechsel zukünftig schlägt.

Mercedes-Benz Cars

Mercedes-Benz EQS

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Mercedes-Benz AG [Press Fotos])

Mercedes-Benz EQB

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Mercedes-Benz AG [Press Fotos])

Mercedes-Benz Cars - Verkaufszahlen

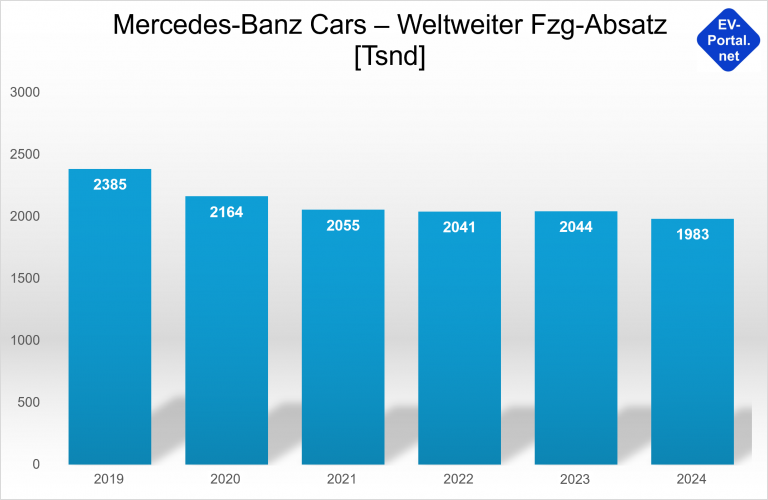

Die Absatzzahlen von Mercedes-Benz Cars (ohne Vans) haben im Gegensatz zu BMW den Vor-Corona-Stand von 2019 nicht mehr erreicht (Siehe Abbildung):

- Bis zum Ausbruch von Corona stieg der weltweite Verkauf auf den Höchststand von fast 2,4 Millionen Fahrzeuge in 2019 an.

- Bedingt durch Corona, sank der Absatz in den Folgejahren auf etwas mehr als 2 Millionen Einheiten ab. Allerdings achtet das Unternehmen seit dem Wechsel zu einer unter Ola Källenius propagierten „Luxus-Strategie“ eher auf Profit als auf Stückzahlen.

Die Elektrifizierungs-Kennzahlen von Mercedes-Benz Cars hinterlassen ein gemischtes Bild:

- Der Anteil der BEV-Modelle am weltweiten Mercedes-Absatz lagen 2024 bei 9,3% und damit höher als bei VW, aber niedriger als bei BMW.

- Allerdings ist Mercedes-Benz Cars mit einem Anteil von 9,3% der Plug-In-Sieger unter den drei deutschen OEMs.

Problematisch ist für den schwäbische Autobauer vor allem der Rückgang des S-Klasse-Absatzes in 2024, dieser ist im 1. Halbjahr um 25% gegenüber dem Vorjahr gesunken. In Sindelfingen wurde in Folge dessen die S-Klasse-Produktion in Halle 56 auf einen Einschicht-Betrieb zurückgefahren. Das elektrische Schwestermodell EQS wird zwar auf der gleichen Linie produziert, kann den S-Klasse-Einbruch aber nicht kompensieren, da auch die Verkaufszahlen des EQS deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Der S-Klasse-Einbruch wird hauptsächlich auf die schwächere Nachfrage nach Luxusfahrzeugen in China zurückgeführt. Gleichzeitig ist aber auch die Konkurrenz durch BEV-Modelle im Premium-Segment gestiegen. Die Geely-Gruppe konnte beispielsweise in 2024 von Januar bis August bereits über 120.000 Premium-Limousinen vom Type Zeekr 001 in China absetzen.

Mercedes-Benz - BEV-Strategie

Der Erfinder des Automobils gehört zu den Pionieren der Elektromobilität. Seit Anfang der 1990-er Jahre forscht das Unternehmen an elektrischen Fahrzeugen, allerdings zunächst mit dem Fokus auf der Brennstoffzellen-Technologie.

Seit 2007 wurden auch batterie-elektrische Fahrzeuge beim Tochterunternehmen Smart erprobt. Bereits 2009 startete die Produktion einer Kleinserie mit Lithium-Ionen-Batterien, 2012 erschien die erstmals frei verkäufliche dritte Smart-Generation. Zum damaligen Zeitpunkt investierte das Unternehmen auch in die eigene Zellproduktion, hierzu wurde das Tochterunternehmen Li-Tec gegründet

Bei allem Respekt für diese frühe Pionierleistung sollte nicht vergessen werden, dass im gleichen Jahr auch das Tesla Model S erschien, das erste Langstrecken-Elektroauto mit einer damals bahnbrechenden Reichweite von 500 km.

In den Folgejahren wurden bei Daimler verschiedene elektrische Antriebstechnologien in Vorserienmodellen erprobt, unter anderem auch eine B-Klasse mit der durch Li Auto in China sehr populär gewordene Range-Extender-Technologie. Keines dieser Modelle schaffte es in die Serie, abgesehen von Kleinserien mit Brennstoffzelle.

Das erste BEV-Fahrzeug der Marke Mercedes, welches in die Serie übernommen wurde, war eine elektrische B-Klasse. Dieses Modelle wurde in Kooperation mit Tesla entwickelt und produziert. Auslöser soll ein Besuch von Dieter Zetsche bei Elon Musk in Freemont gewesen sein, der mit dem Zitat „Let´s do something together“ endete.

Anschließend wurde der Antriebsstrang des Model S in die damalige B-Klasse vom Type W246 integriert, die Elektrovariante erhielt die Werkskennung W242.

Aufgrund des knappen Bauraums fiel die Antriebsbatterie mit 15,6 kW/h deutlich kleiner als beim Model-S-Teilespender aus, laut Laut ADAC erreichte das Fahrzeug damit eine Reichweite von nur 155 km. Pikanterweise hatte der Mercedes-Vorstand ein paar Monate vorher die Entwicklung einer elektrischen B-Klasse mit selbst entwickeltem E-Antrieb gestoppt.

Der ernsthafte Einstieg in die Elektromobilität begann bei Mercedes erst Mitte der 2010-er Jahre mit der Entwicklung der EVA2-Plattform (Electric Vehicle Architecture 2). Mit EVA2 wurde erstmalig ein elektrischer Antriebsbaukasten für mittlere und große Premium-Fahrzeuge konzipiert.

Auf Basis dieser Plattform wurden anschließend zwei BEV-Limousinen und zwei BEV-SUVs entwickelt, die seit 2021 unter der EQ-Submarke als EQS und EQS SUV bzw. EQE und EQE SUV vermarktet werden.

Obwohl die Modelle in Tests sehr gut abschneiden und der EQS zu Reichweitenweltmeistern gehört, scheint das weichgespült wirkende One-Bow-Design der Limousinen nicht den Geschmack der traditionell eher konservativen Kundschaft zu treffen. Unterschwellig vermittelt Mercedes mit seiner Entscheidung für ein BEV-Purpose-Design den Eindruck, das die Elektromobilität für die „echte“ S-Klasse noch nicht reif genug ist.

Mercedes verpasst damit – im Gegensatz zu BMW – die Gelegenheit, das Renommee seiner Verbrenner-Baureihen auf die Elektromobilität zu übertragen. Zur Enttäuschung der europäischen Kunden ist der EQE – im Gegensatz zu BMW – auch nicht als Kombi verfügbar.

Hoffnung macht das Forschungsfahrzeug EQXX, das im März 2024 auf einer Langstreckenfahrt in Dubai einen sensationell niedrigen Verbrauch von 7,4 kWh auf 100 km erreichte. Dazu beigetragen haben u.a. ein extrem effizienter Antriebsstrang, eine Wärmepumpe sowie Solarzellen auf dem Dach. Die Technologien des EQXX fließen in die neue MMA-Plattform ein, die beim Erfinder des Automobils hoffentlich den E-Turbo zündet.

Mercedes-Benz - Zell-Strategie

Mercedes-Benz kommuniziert in der Regel seine Zuliefererbeziehungen nicht im Detail. Bei den Zell-Lieferanten macht das Unternehmen aber eine Ausnahme, da die südkoreanische Regierung seit dem Brand eines Mercedes EQE die Nennung der Zell-Hersteller fordert.

Die chinesischen Zellproduzenten CATL und Farasis Energy gehören zu den Hauptlieferanten, an Farasis ist das Unternehmen zusätzlich mit ca. 3% beteiligt. Weitere Lieferantenbeziehungen bestehen mit SK On und LG Energy Solution.

Neben Farasis hält Mercedes-Benz auch Anteile an dem französischen Zell-Start-up ACC; den mittlerweile chinesischen Produzenten AESC unterstützt das Unternehmen beim Aufbau einer einer Zellproduktion in den USA.

In beiden Fällen geht es um Lieferungen für zukünftige Modelle.

Aktuell setzt Mercedes auf Zellen im Pouchformat mit NMC-Zellchemie. Mit Einführung der neuen Elektroplattform MMA in 2025 ist ein Wechsel zum prismatischen Format geplant, für Einstiegsmodelle sind dann auch Zellen mit LFP-Chemie vorgesehen.

Forschung an neuen Zellvarianten betreiben die Schwaben in Kooperation mit Zell-Start-ups, ein aktueller Trend ist die Silizium-Anreicherung der Anode:

- Das US-Start.up Sila Nanotechnologies arbeitet an einem Silizium-basierten Drop-In-Material für die Anode, welches die Kapazität von Li-Io-Zellen um bis zu 40% erhöhen soll. Das Material kommt bei Mercedes erstmalig in der neuen Elektro-G-Klasse G 580 zum Einsatz, Zellproduzent ist LG Energy Solutions.

- Das israelische Start-up Store Dot möchte mit einer ähnlichen Technologie die Schnellladeeigenschaften verbessern, an diesem Unternehmen ist Mercedes finanziell beteiligt.

Langfristig geht es in der Lithium-Ionen-Technologie um den Wechsel von einem flüssigen zu einem festen Elektrolyten sowie den Einsatz neuer Aktivmaterialien, auch auf diesem Technologiefeld kooperiert das Unternehmen mit Start-ups:

- Factorial Energy entwickelt eine sogenannte Semi-Solid-State-Zelle, die eine 20-50% höhere Energiedichte haben soll. Neben einer Lithium–Anode setzt Factorial eine Kathode mit einer Schwefelverbindung. Die Details zur Kathode wurden erst im September 2024 in Kooperation mit Mercedes-Benz veröffentlicht, diese kann bei sehr hohen Temperaturen (ca. 90 Grad) betrieben werden.

- Das taiwanische Start-up ProLogium arbeitet mit einer klassischen NMC-Kathode in Kombination mit einem Feststoff-Elektrolyt. Bei der Anode verfolgt ProLogium zwei verschiedene Technologien, die entweder auf der Silizium-Anreicherung der Graphit-Anode oder auf einer Lithum-Metall-Anode basieren. Mercedes-Benz ist seit 2022 an ProLogium finanziell beteiligt.

Mercedes-Benz - Plattformstrategie

Bei seiner Plattformstrategie verfolgt Mercedes einen heterogenen Ansatz:

- Im Kompaktsegment setzt Mercedes mit der MFA2-Plattform (Mercedes Front Architecture 2) auf einen integrierten Ansatz. Die Plattform ermöglicht Verbrenner-, Plug-In- und BEV-Antriebe, wobei dabei natürlich Kompromisse bezüglich der Batteriegröße gemacht werden müssen. Aktuelle Modelle auf Basis von MFA2 sind die Verbrenner-Baureihen A- und B-Klasse, CLA, GLA, GLB sowie die BEV-Modelle EQA und EQB.

- Für das Large-Car-Segment hat das Unternehmen die BEV-spezifische Plattform EVA2 entwickelt, die kompromisslos für den Elektroantrieb optimiert ist und den Verbau sehr großer Antriebsbatterien ermöglicht. Seit 2024 ist der EQS mit einer Batterie-Kapazität von 118 kWh lieferbar, was einen Spitzenwert in diesem Segment darstellt. Eine 800-Volt-Architektur unterstützt EVA2 aber noch nicht.

Auch zukünftig plant das Unternehmen mit spezifischen Plattformen für die verschiedenen Marktsegmente:

Die MMA-Plattform (Mercedes-Benz Modular Architecture) wird ab 2025 den MFA2-Baukasten ersetzen. Die MMA ist primär für den Elektroantrieb ausgelegt, kann aber auch Verbrenner aufnehmen. Geplante MMA-Modelle sind der CLA als Limousine und Shooting-Brake sowie GLA und GLB als SUV. Wichtige MMA-Kenndaten sind

- eine 800-Volt-Architektur,

- Zellen im prismatischen Format,

- eine verlustleistungsärmere Leistungselektronik mit Siliziumkarbid-Technologie,

- ein hocheffizienter E-Antriebe mit 2-Gang-Getriebe für die Hinterachse sowie

- ein optionaler Antrieb der Vorderachse.

Mit der MMA wird es erstmalig bei Mercedes auch eine LFP-Batterie geben. Beim Antrieb mit Verbrenner ist nur ein 48-Volt-Mildhybrid mit ISG-Konzept vorgesehen, auf einen Plug-In-Hybrid wird – trotz Plug-In-Boom in China – verzichtet.

Die Fachpresse geht davon aus, das die Submarke EQ mit dem erscheinen der MMA-Modelle eingestellt wird.

Im Large-Car-Segment war ursprünglich auch eine komplette Plattform-Neuentwicklung mit der Bezeichnung MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture) vorgesehen. Aufgrund einer zu geringen Nachfrage nach EVA2-Modellen wurde diese Planung überarbeitet:

- Für die bereits serienreif entwickelte C-Klasse soll MB.EA eingesetzt werden. Besonders wichtig ist vor allem der elektrische GLC, der 2026 auf den Markt kommen soll und eine kritische Produktlücke bei den SUVs schließt. Da der MMA zu einer Heckantriebsplattform mutiert ist (inklusive Allradoption), können viele MMA-Komponenten in der MB.EA wiederverwendet werden.

- Die für die größeren Modelle wie E-und S-Klasse geplante MB.EA-large-Plattform wird zunächst nicht weiterentwickelt, stattdessen soll EVA2 zu EVA2M überarbeitet werden. Mit EVA2M erfolgt auch der Wechsel zu einer 800-Volt-Architektur .

Beide Plattformen sind BEV-spezifisch ausgelegt, d.h. das nebeneinander von Verbrenner- und Elektroplattformen wird bei Mercedes noch einige Jahre für Herausforderungen sorgen. Immerhin soll es beim Design der BEV-Modelle eine Annäherung an die etablierten Verbrenner-Modelle geben.

Insgesamt wirkt die aktuelle Plattformstrategie von Mercedes weniger stringent als die des Wettbewerbers BMW. Mit dann insgesamt dann drei Elektroplattformen – MMA, ME.EA und EVA2M sowie einer weiterzupflegenden Verbrenner-Plattformen – MRA2 – ist die Umsetzung eines Gleichteile-Konzepts bei Mercedes deutlich komplexer als bei BMW.

Mercedes-Benz - Produktions-Strategie

Mercedes produziert seine BEV-Modelle zusammen mit Verbrenner-Fahrzeugen auf den selben Produktionsstraßen.

Mit dieser Strategie kann das Unternehmen flexibler auf eine schwankende BEV-Nachfrage reagieren. So werden beispielsweise der EQS zusammen mit der S-Klasse in Sindelfingen in der neuen Halle 56 produziert. Der EQE wird u.a. in Bremen zusammen mit der C-Klasse gefertigt.

Mercedes-Benz - Ausblick

Die jahrzehntelange Forschung von Mercedes-Benz im Bereich der Elektromobilität spiegelt sich noch nicht in den BEV-Verkaufszahlen wieder. Die Ursachen sind nicht nur in der allgemeinen BEV-Kaufzurückhaltung in wichtigen Zielmärkten wie den USA oder Deutschland zu finden, sondern auch in der – wie wir finden – suboptimalen Produktstrategie.

12 Jahre nach Start des Model S von Tesla gibt es bei Mercedes immer noch keine elektrische S-Klasse. Der Erfinder des Automobils signalisiert damit unterschwellig, dass die Elektromobilität noch nicht reif für „das beste Auto der Welt“ sei. Eine andere Interpretation könnte aber auch lauten: Mercedes ist (noch) nicht in der Lage, das beste Auto der Welt mit Elektroantrieb zu bauen.

Unverständlich ist auch, warum es für Mercedes-Benz-Kunden – im Gegensatz zu Audi und BMW – kein BEV-Kombi geben soll.

Die Vielzahl der Änderungen, die unter dem neuen CEO Ola Källenius bei Mercedes-Benz eingeleitet wurden – Verzicht auf S-Klasse Coupe, Wegfall A-/B-Klasse, kein BEV-Kombi, Abspaltung von Truck, Outsourcing des Vertriebs, kein Taxi-Modell mehr, keine langfristige Ersatzteilversorgung – mögen einzeln betrachtet alle betriebswirtschaftlich richtig erscheinen.

Letztendlich stellt sich aber die Frage, ob diese Maßnahmen in Summe nicht den Markenkern vorn Mercedes aushöhlen und damit langfristig die Identität des schwäbischen Autobauers verwässern.

Als Fans der Marke mit dem Stern hoffen wir sehr, dass mit der Einführung der MMA-Modelle in 2025 eine Trendwende bei Mercedes bei der Elektromobilität eingeleitet wird.

Renault

Renault Zoe

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Renault S.A.[Home Page])

Renault R5

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Renault S.A.[Home Page])

Renault - Verkaufszahlen

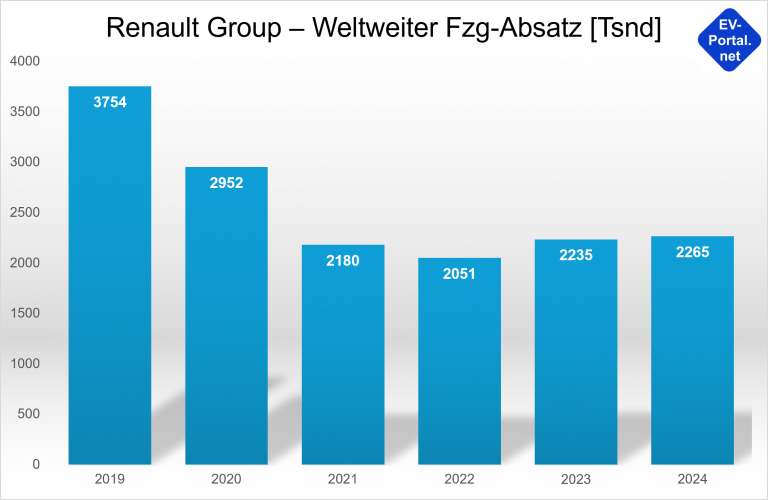

Die Absatzzahlen der Renault-Gruppe sind in Folge von Corona noch deutlich stärker als bei VW eingebrochen (siehe Abbildung):

- Bis 2019 stieg der weltweite Verkauf auf über 3,7 Millionen Fahrzeuge an.

- Bedingt durch Corona fiel der Absatz in 2020 auf knapp 3 Millionen Einheiten ab.

- In 2021 reduzierten sich die Verkaufszahlen weiter auf knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge. Dieser Einbruch wurde durch die Trennung vom russischen Partner Avtovazm verursacht.

- In 2024 erholten sich die Absatzzahlen leicht, liegen aber mit knapp 2,3 Millionen Einheiten immer noch fast 40% unter dem Stand von 2019.

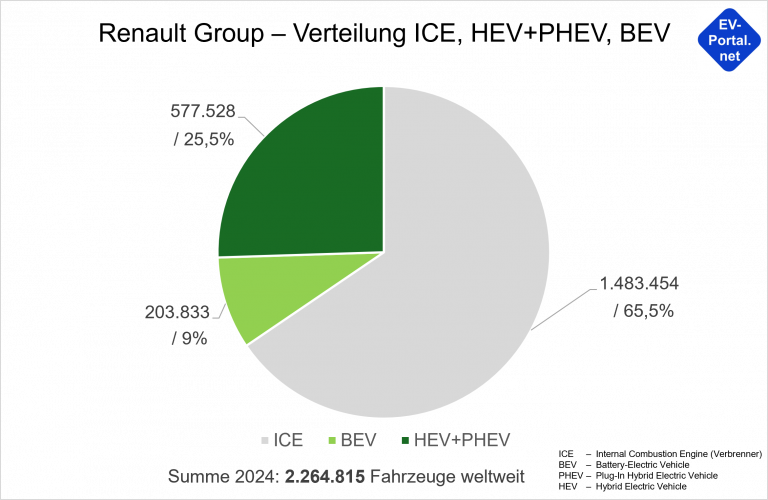

Renault gehört zu den Pionieren der Elektromobilität, was sich auch in der vergleichsweise hohen Elektrifizierungsquote widerspiegelt (siehe Abbildung):

- Bei den weltweit verkauften Modellen der Renault-Gruppe lag der BEV-Anteil in 2024 bei knapp 9% und wuchs im 4. Quartal auf 12% an.

- Die Hybrid-Quote lag bei über 25%, wobei das Unternehmen keine Differenzierung zwischen PHEV und HEV vornimmt.

In 2025 ist mit einem Anstieg der BEV-Verkaufszahlen zu rechnen, da Renault eine Reihe attraktiver Elektromodelle mit Retro-Design auf den Markt bringt.

Renault - BEV-Strategie

Renault gehört zu den wenigen Traditionsherstellern, die schon sehr lange in elektrischen Antriebe investieren. Mit 420.000 verkauften Modellen des von 2013 bis 2024 produzierten Renault Zoe gehört das Unternehmen zu den Pionieren der die Elektromobilität .

Für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen sowie der dazu benötigten Software wurde 2022 das Tochter-Unternehmen Ampere gegründet. Ursprünglich war auch ein Börsengang geplant, dieser wurde aber aufgrund der aktuellen Automobilkrise abgesagt.

Zu den BEV-Modellen von Renault gehören u.a. der Megane E-Tech sowie 2 Transporter-Varianten. Mit dem R4, R5 und dem Twingo zündet Renault in 2025 ein regelrechtes Retro-Feuerwerk.

Mit dem Dacia Spring bietet Renault auch preiswerte Elektroautos an, das Einstiegspreis für das Basismodell liegt aktuell bei knapp 17.000 Euro.

Renault - Zell-Strategie

Renault bzw. das Tochterunternehmen Ampere hat seine Zell-Strategie klar kommuniziert.

Bei der Zell-Beschaffung setzt Ampere auf ein Diversifizierungs- und Lokalisierungs-Strategie:

- LG Energy Solution soll LFP- und NMC-Zellen aus dem Werk in Polen liefern.

- Ab 2025 produziert CATL in seiner Fabrik in Ungarn LFP-Zellen für den französischen Autobauer.

- Der mittlerweile chinesische Zellproduzent AESC liefert NCM-Zellen u.a. für den R5 aus seinem französischen Werk in Douai.

- Ab 2025 ergänzt das französische Start-up Verkor das Lieferantenquartett mit NCM-Zellen.

Ähnlich wie bei VW ist auch bei Renault ein Wechsel vom Pouch- zum prismatischen Zellformat geplant.

Bezüglich der Zell-Forschung gibt es eine interessante Pressemeldung von Airbus aus dem Jahr 2022, die eine Kooperation von Renault und Airbus im Bereich der Feststoffzellen ankündigt. Nähere technische Details zu dieser Zusammenarbeit sind uns nicht bekannt.

Im Gegensatz zu den deutschen OEMs, die für die Forschung an der Feststoff-Technologie vor allem auf US-Zell-Start-ups setzen, scheint der französische Autobauer hier zurückhaltender zu agieren. Zumindest sind uns keine Beteilungen oder Technologieprojekte mit US-Start-ups bekannt.

Renault - Plattformstrategie

Bei der Plattformstrategie kooperierte Renault bisher seinen Partnern Nissan und Mitsubishi. Renault möchte dieses Zusammenarbeit aber beenden und ist auf der Suche nach Käufern für seine Nissan-Anteile.

Die Verbrenner-Plattformen werden entsprechend der EU-Fahrzeug-Klassifikation als CMF-A,CMF-B bzw. CMF-CD bezeichnet, wobei CMF für „Common Module Familiy“ steht. Für Elektromodelle wurden dedizierte Plattformen entwickelt, wobei 70% der Komponenten von den Verbrenner-Plattformen übernommen wurden.

Die Bezeichnungen für die BEV-Baukästen sind an die der Verbrenner angelehnt, der Plattform-Name wird einfach um das Kürzel EV erweitert:

- Die CMF-AEV-Plattform deckt das A-Segment ab, wichtigster Vertreter ist der Dacia Spring.

- Die CMF-BEV-Plattform bildet die Basis für die Retromodelle R4, R5 und Twingo (B-Segment).

- Der Megane E-Tech Electric und der Nissan Ariya bauen auf der CMF-EV auf (C-D-Segment). Hier weicht Renault von der Namenskonvention ab und lässt die Buchstaben CD, die für die EU-Fahrzeugklassen stehen, einfach weg.

Die B-Segment-Plattform spielt ist für den zukünftiger Erfolg von Renault eine besondere Rolle. Gegenüber dem ZOE konnten die Kosten um 30% reduziert werden,

Renault - Ausblick

Mit der Elektrifizierungsstrategie im B-Segment, die geschickt mit der Wiederbelebung ikonischer Renault-Modelle kombiniert wird, scheint der französische Traditionshersteller gut aufgestellt. Zudem steigt der Im Heimatmarkt der BEV-Anteil kontinuierlich an und erreichte 2024 einen Wert von über 20%.

Unklar ist, wie sich die Entflechtung mit den langjährigen japanischen Partnern Nissan und Mitsubishi auswirken wird. Die Trennung könnte sich negativ auf Komponentenkosten auswirken, wenn sich die Skaleneffekte auf Grund abnehmender Stückzahlen wegfallen.

Im Gegensatz zu den deutschen OEMs hat sich Renault bisher nicht auf dem US-Markt bzw. in China engagiert, ist dafür aber in Südamerika und Nordafrika aktiv.

Stellantis

Fiat 500e

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Stellantis N.V. [Press Release])

Skizze Jeep Kompass

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Stellantis N.V. [Press Release])

Stellantis - Verkaufszahlen

Stellantis ist ein Multimarkenkonzern, der in Folge des Zusammenschlusses von FiatChrysler und der Group PSA in 2021 kreiert wurde. Zum Unternehmen gehören mittlerweile 14 Marken, darunter finden sich so bekannte Namen wie Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Opel, RAM und Renault.

Die Position des Vorstands ist aktuell vakant. Der ehemalige CEO Carlos Tavares ist ein Zögling von José Ignacio López, dem Opel Manager, der durch gnadenloses Kostendrücken bei Lieferanten mit anschließenden Qualitätsproblemen den Ruf von Opel ruiniert hatte.

Der Unternehmenssitz ist in den Niederlanden, Entwicklung und Produktion sind aber weltweit verteilt.

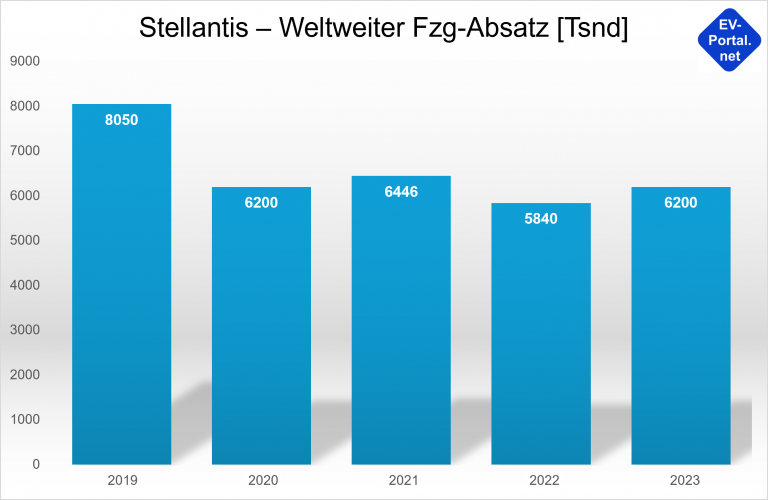

Auch bei Stellantis hat Corona deutliche Spuren hinterlassen, wie man der obigen Balkengrafik entnehmen kann:

- Vor dem Corona-Ausbruch produzierten die noch getrennten Unternehmen FiatChrysler und die Group PSA zusammen über 8 Millionen Fahrzeuge.

- Bedingt durch Corona sank der Absatz in den Folgejahren auf auf rund 6,2 Millionen Einheiten ab, was einem Rückgang von über 20% entspricht.

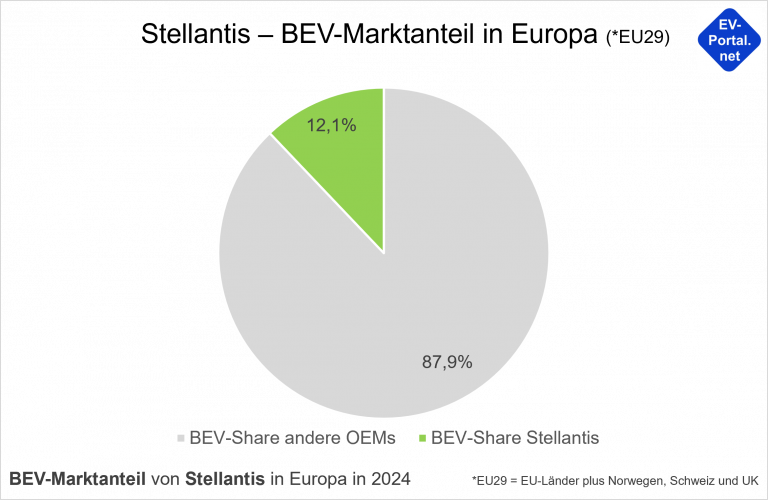

Leider gibt Stellantis die Absatzzahlen der BEV-Modelle nicht bekannt, kommuniziert wird nur der Marktanteil in spezifischen Märkten.

Laut Stellantis hatte das Unternehmen 2024 in den EU29-Ländern (EU plus Norwegen, Schweiz und UK) einen BEV-Marktanteil von 12,1% im Pkw-Segment.

Stellantis - BEV-Strategie

Im Frühjahr 2022 veröffentlichte Stellantis die sogenannte Dare-Fordward-2030-Strategie, die eine sehr ambitionierte Elektrifizierung der Modellpallette vorsieht. Für das Jahr 2030 wird ein weltweiter BEV-Absatz von fünf Millionen Fahrzeugen angestrebt, wobei in Europa 100% der Pkws und in den USA 50% der Pkws und leichten Nutzfahrzeuge (Pick-Ups) mit batterie-elektrischem Antrieb ausgestattet sein sollen.

Ein Zwischenziel für 2024 wurde bereits verfehlt, statt der geplanten 45 wurden nur 40 BEV-Modelle (inklusive Transporter) auf den Markt gebracht.

Zu den bekanntesten batterie-elektrischen Fahrzeugen des Konzerns gehört der Fiat 500, von dem in 2023 noch 65.000 Stück verkauft wurden. In 2024 brach der Absatz um mehr als 2/3 ein, weshalb im italienischen Werk in Turin die Produktion unterbrochen werden musste. Ursache ist der vergleichsweise hohe Preis sowie der zunehmende Wettbewerb.

BEV-Neuheiten in 2025 sind u.a. der Fiat Panda im Retro-Design, der Jeep Recon sowie diverse neue Peugeot-, Citroen- und Opel-Modelle.

Ähnlich wie VW hat sich auch Stellantis an einem chinesischen BEV-Start-up beteiligt. Im Oktober 2023 gab das Unternehmen ein Invest von 1,5 Milliarden Euro an Leapmotor bekannt, was einem Anteil von 20% entspricht. Eine der ersten Aktionen auf der Grundlage dieses Deals ist der Europa-Import des Kleinwagens T03.

Stellantis - Zell-Strategie

Auch die Zell-Strategie hat Stellantis in seiner Dare-Foreward-Strategie kommuniziert. Zu den Zell-Lieferanten gehören die beiden südkoreanischen Hersteller LG Energy Solution und Samsung SDI sowie das französische Zell-Start-up ACC.

Stellantis verbaut LFP- und NMC-Zellen im prismatischen und Pouch-Format.

Zellforschung betreibt Stellantis – ähnlich wie die deutschen OEMs – über Beteiligungen an Zell-Start-ups:

- An dem US-Start-up Factorial Energy ist Stellantis beteiligt, das Unternehmen entwickelt Semi-Solid-State-Zellen mit einer bis zu 50% höheren Energiedichte. Die Technologie basiert auf einer Lithium-Metall-Anode in Kombination mit einer Kathode, die eine Schwefelverbindung enthält. In 2026 soll eine Kleinserie von Dodge Chargern mit Factorial-Zellen produziert werden.

- Ein weiteres US-Start-up mit Stellantis-Beteiligung ist Zeta Energy. Auch Zeta setzt auf eine schwefelbasierte Anode, für die Kathode hat das Start-up Kohlenstoff-Nanoröhrchen entwickelt, die mit Lithium-Metall angereichert werden.

- Auch das dritte Start-up mit Stellantis-Invest namens Lyten arbeitet mit einer schwefelbasierten Anode im Kombination mit einer Graphen-Kathode.

Stellantis - Plattformstrategie

Selbstverständlich arbeitet auch Stellantis mit einer Plattformstrategie, um Synergien und Skaleneffekte zwischen den vielen Marken zu heben. Bereits bestehende Plattformen, die aus der Zeit vor der Stellantis-Gründung stammen, sollen sukzessive ersetzt werden.

Die Stellantis-Plattformen sind grundsätzlich für jede Antriebsart ausgelegt, ermöglichen also den Aufbau von Verbrenner-, Hybrid- oder BEV-Modellen. Geplant bzw. in Entwicklung sind drei Plattformen für Fahrzeuge mit selbst-tragender Karosserie sowie eine Plattform für rahmen-basierte Fahrzeuge.

- Die Plattform STLA Small deckt das A bis C-Segment ab, Kenndaten sind 400-V-Architektur sowie der Verbau von LFP-Zellen für Batterien von 37 kWh bis 82 kWh. Fahrzeuge auf Basis dieser Plattform sollten ursprünglich ab Ende 2025 auf den Markt kommen, so zum Beispiel der Peugeot 2008, der Opel Corsa in 2026 sowie der Fiat 500. Mittlerweile verdichten sich aber die Anzeichen für eine Verschiebung sowie eine Weiternutzung der von der PSA Groupe übernommenen CMP-Plattform.

- STLA Medium ist für das volumenstarke C und D-Segment vorgesehen, Fahrzeuge auf dieser Basis werden bereits verkauft. In der BEV-Konfiguration sind NMC-basierte Batterien bis 98 kWh Nutzkapazität mit 400-V-Architektur möglich. Der Peugeot E-3008, Peugeot E-5008 und der Opel Grandland basieren auf dieser Plattform.

- STLA Large wurde erst Anfang 2024 vorgestellt, diese Plattform unterstützt eine 800-V-Architektur in der BEV-Ausprägung sowie Batterien mit zu 118 kWh Nutzenergie. Adressiert wird das D und E-Segment, die ersten Modelle sind von Jeep und Dodge und bedienen vor allem den US-Markt.

- Die STLA Frame als letzte Plattform im November 2024 der Öffentlichkeit präsentiert. Wie der Name vermuten lässt, geht es hier um Fahrzeuge, die auf einem Rahmen aufsetzen. also Light Trucks (Pick-Ups), große SUVs und Lieferwagen. Das besondere an dieser Plattform ist, das auch Range-Extender-Antriebe unterstützt werden, dabei sollen Reichweiten bis zu 1.100 km (690 Meilen) möglich sein. Erste Modelle werden 2026 von der Marke RAM erwartet.

Stellantis - Ausblick

Der Multimarkenkonzern Stellantis ist in einer ähnlichen Phase wie GM zu Beginn der 1930er Jahre. In dieser Zeit erschuf Alfred E. Sloan durch Zukauf verschiedener Fahrzeughersteller den ersten modernen Multimarken-Konzern, der 75 Jahre lang den Automobilmarkt beherrschte.

Während GM damals von einem Wachstumsmarkt profitierte, findet der Aufbau von Stellantis in einer Zeit statt, die durch Stagnation und Disruption im Automobilsektor geprägt ist. Für das Stellantis-Management wird es daher ein große Herausforderung, alle 14 Marken kostendeckend am Markt zu positionieren.

Wir gehen davon aus, dass mittelfristig einige Marken eingestellt werden, so wie es auch bei GM über die Jahre geschehen ist.

Bezüglich der Elektrifizierung agiert Stellantis sehr konservativ: alle vier Plattformen sind für jede Antriebsart ausgelegt. Dieser Ansatz ermöglicht eine hohe Agilität bei schwankenden BEV-Nachfragen, erfordert aber auch aber auch Kompromisse bei der Auslegung der BEV-Technologie (z.B. bezüglich Batterie-Kapazität).

GM

EV1

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Ford Motor Company)

Bolt EV

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of www.akkushop.de [Homepage])

GM - Verkaufszahlen

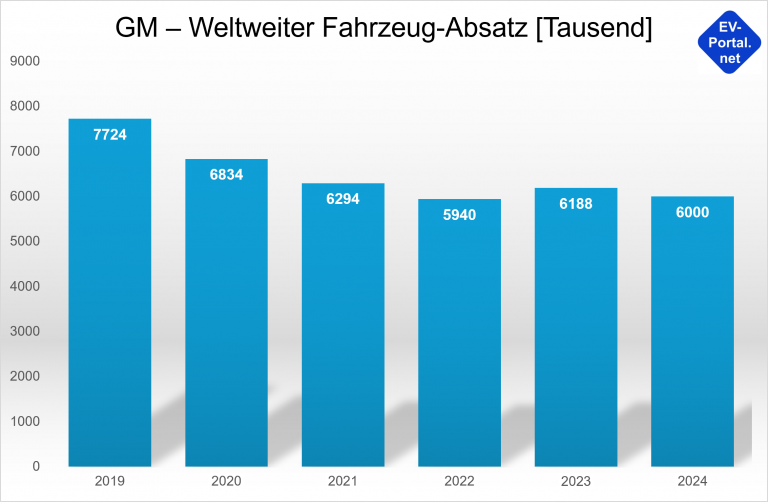

General Motors (GM) war nach Stückzahlen für mehr als 75 Jahre der größte Automobilhersteller der Welt und wurde erst 2008 wurde von Toyota überholt.

Auch GM konnte sich noch nicht vollständig vom Corona-bedingten Absatzeinbruch erholen (siehe Abbildung):

- Im Vor-Corona-Jahr 2019 verkaufte GM knapp 7,8 Millionen Fahrzeuge.

- Bis 2022 sackte die Stückzahl auf auf unter unter 6 Millionen Einheiten ab, was einem Rückgang gegenüber 2019 von fast 25% entspricht.

- 2023 setze eine leichte Erholung ein, das Detroiter Unternehmen konnte knapp 6.2 Millionen Fahrzeuge absetzen.

- 2024 sackte der Wert wieder auf den Stand von 2022 ab.

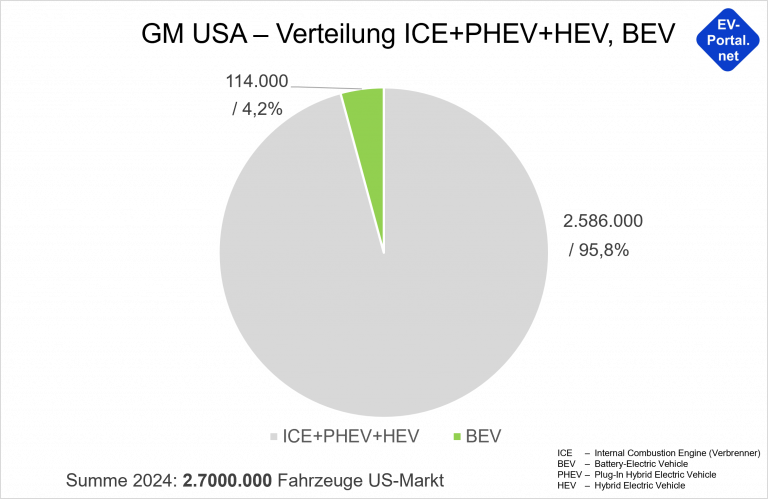

Im BEV-Ranking erreichte GM in 2024 auf dem US-Markt mit 114.400 Fahrzeugen immerhin den 2. Platz 2 hinter Tesla. Damit waren 4,2% der auf dem US-Markt verkauften GM-Fahrzeug mit einem batterie-elektrischen Antrieb ausgestattet.

GM - BEV-Strategie

General Motors (GM) unternahm bereits in 90er Jahren den erste Anlauf in die Welt der Elektromobilität. Getrieben durch die kalifornische Gesetzgebung wurde ein Elektrofahrzeug namens EV1 entwickelt, indem zunächst ein Blei-Akku und später ein Nickelmetallhydrid-Speicher verbaut wurde. Das Fahrzeug konnte nur gemietet werden und wurde – teils unter Protest der Kunden – wieder vom Markt genommen.

Nach dem EV1 brachte GM 2010 zunächst den Chevrolet Volt als Plug-in auf den Markt, das erste rein batterieelektrische Fahrzeug (BEV), erschien 2016 in Form (Chevrolet Bolt EV).

Mittlerweile hat GM seinen BEV-Produktpallette deutlich erweitert, zu den aktuellen Modellen gehören

- der Cadillac Lyriq im Premiumsegment,

- der GMC Hummer EV als Pickup oder SUV sowie

- diverse Chevrolet Modelle wie Blazer EV Equinox EV und Silverado EV.

GM war der zweite OEM nach Ford, der eine Kooperation mit Tesla zur Nutzung des Supercharger-Ladenetzwerks eingegangen ist. Das Tesla-Netzwerk besteht aus mehr als 12.000 Ladestationen in den USA und gilt als sehr zuverlässig.

GM - Zell-Strategie

Als Erfinder des Plattformkonzepts ist GM bestrebt, auch bei seinen BEV-Modellen eine Gleichteile-Strategie umzusetzen. Hierzu wurde 2020 mit LG Energie Solution das Ultium-Batteriesystem entwickelt, welches auf großformatigen, stapelbaren Pouch-Zellen mit NMC-Chemie basiert.

Zu den technischen Besonderheiten gehört ein drahtloses Kommunikationssystem, mit dem die Batteriemodule mit dem Batterie-Controller kommunizieren. Das sogenannte wBMS (Wireless Battery Management System) wurde in Kooperation mit Analog Devices konzipiert.

Nach Produktionsproblemen auf Modul- und Batterie-Ebene sowie Fahrzeugbränden beim Bolt EV gab GM im Oktober 2024 eine Überarbeitung der Ultium-Technologie bekannt:

- Mit Samsung SDI wurde ein zweiter koreanischer Zelllieferant ausgewählt.

- Statt Pouch– werden zukünftig prismatische Zellen verbaut.

- Neben NMC– sollen auch LFP-Zellen verbaut werden.

Der Strategiewechsel wurde von Kurt Kelty initiiert, der seit Anfang 2024 bei GM der neue Chefstratege für Batteriesysteme ist. Kelty war bis 2017 bei Tesla für die Batterietechnologie verantwortlich.

Zellforschung betreibt GM vor allem in Kooperation mit Start-ups:

- Das britische Start-up Addionics hat ein dreidimensionales Folienmaterial für die Anode und die Kathode entwickelt, die mechanische Stabilität und Sicherheit von Li-Io-Zellen vernbessern soll. Seit 2024 ist GM an dem Unternehmen finanziell beteiligt, ggf. auch wg. den Fahrzeugbränden beim Bolt EV.

- OneD zählt zu den Start-ups, die Materialen zur Silizium-Anreicherung der Anode entwickeln, an diesem Unternehmen ist GM bereits seit 2022 beteiligt. Das Unternehmen aus Palo Alto, Kalifornien, produziert sogenannte Nanodrähte aus Silizium, die dem Graphen in der Anode beigemischt werden. Durch das Silizium kann die Anode mehr Lithion-Ionen aufnehmen, wodurch die Kapazität der Zelle erhöht wird.

GM - Plattformstrategie

Mit der Ultimum-Plattform hat GM einen universellen BEV-Baukasten mit einer sehr hohen Variabilität entwickelt. Diese ermöglicht den Aufbau von Compact Vehicles, Full-Size SUVs, Light Trucks und Commercial Vehicles (Lieferwagen).

- Kernelement der Plattform sind Pouchzellen mit unterschiedlicher Größe und Kapazität, die sowohl vertikal als auch horizontal zu Moduln gestapelt werden können.

- Mit den Moduln lassen sich Batteriepacks bis zu einer Kapazität von 200 kWh realisieren.

- Auch bei den Antrieben wird eine Vielzahl on Konfigurationen unterstützt, diese reicht vom Hinterradantrieb mit einer E-Maschine über einem Allradradantrieb mit 2 Motoren bis zum Power-Antrieb mit 3 Elektromotoren.

Bis vor kurzem hat GM den Namen Ultimum als eigene Marke gebrandet, davon nimmt das Unternehmen jetzt wieder Abstand.

Der Technologiebaukasten, für den der Name Ultimum steht, wird aber weiter genutzt.

GM - Ausblick

General Motors ist eine Ikone der Automobil-Industrie, auf die eine Vielzahl von Innovationen im Automobilsektor zurückgehen. Dazu gehören unter anderem das Plattformkonzept in Kombination mit einem fein austarierten Markenmanagement.

Über 75 Jahre war das Unternehmen der weltweit erfolgreichste Autobauer, erst 2008 wurde das GM von Toyota überholt. Die Gründe für den Verlust der Spitzenposition sind vielfältig, unserer Meinung nach haben in den letzten Dekaden die Finanzmanager zu stark gegenüber den Technologen dominiert.

Wir sind gespannt, wie sich die Ikone aus Detroit zukünftig schlagen wird. Immerhin gelang es GM 2024, auf dem US-Markt mehr BEV-Modelle als der Dauerrivale Ford zu verkaufen.

Ford

Ford Mustang Much E

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Ford Motor Company)

Ford F150 Lightning

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of www.akkushop.de [Homepage])

Ford - Verkaufszahlen

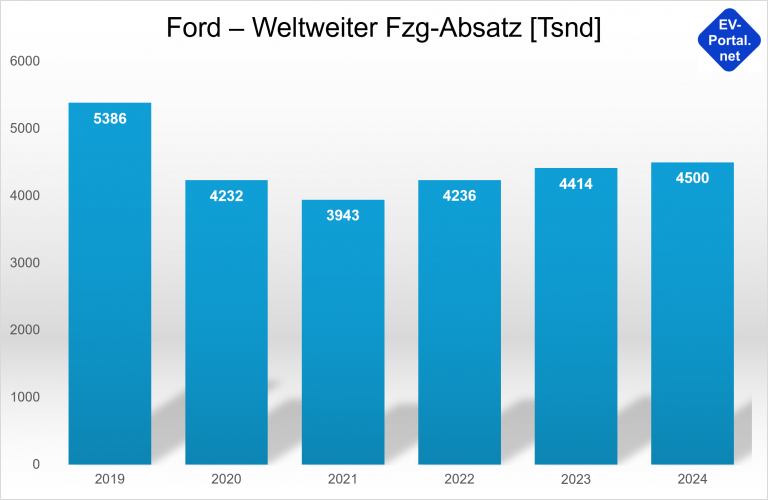

Auch Ford konnte sich noch nicht vollständig von den Folgen der Corona-Epidemie erholen (siehe Abbildung):

- Lag der weltweite Absatz 2019 noch bei knapp 5,4 Millionen Fahrzeugen, sackte dieser im ersten Corona-Jahr 2020 um mehr als 20% auf etwas mehr als 4,2 Millionen Einheiten ab.

- Ab 2022 setzte eine leichte Erholung ein, der Verkauf stieg bis 2024 auf über 4,5 Millionen Einheiten an, was im Verglich zu 2019 einen Anteil von 84% entspricht.

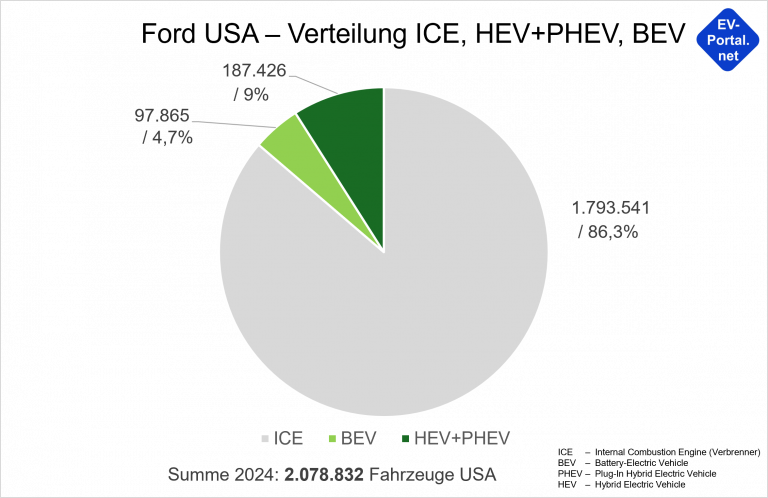

2024 verkaufte Ford knapp 100.000 BEV-Modelle auf dem US-Markt, was einem Anteil von 4,7% am Gesamtabsatz von Ford entspricht (siehe Abbildung). Der Anteil der Hybride (HEV und PHEV) lag bei 9%, eine genaue Aufschlüsselung der Plug-In-Hybride liegt seitens Ford leider nicht vor.

Ford - BEV-Strategie

Ford begann seinen Einstieg in den Markt der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEVs) mit der Einführung des Focus Electric im Jahr 2011, einem kompakten Elektroauto auf Basis des Ford Focus. Ein weiterer Meilenstein folgte 2020 mit der Markteinführung des Mustang Mach-E, eines elektrischen SUVs, der die das ikonische Muscle Car der 1960er Jahre neue interpretierte.

Im Jahr 2022 brachte Ford den F-150 Lightning auf den Markt, eine vollelektrische Version des meistverkauften Pickups in den USA, und erweiterte damit sein BEV-Portfolio um ein Fahrzeug im Nutzfahrzeugsegment. Mit weiteren Investitionen in neue Plattformen und Produktionsstätten wie dem „BlueOval City“-Werk setzt Ford seinen Fokus auf die Elektrifizierung, um den steigenden Anforderungen des BEV-Marktes gerecht zu werden.

Das vor einigen Jahren genannte, sehr ambitionierte Ziele von 2 Millionen verkauften BEVs in 2026 wurde revidiert, da der US-Kunde bezüglich BEV-Käufen deutlich zurückhaltender ist als ursprünglich angenommen. Die Produktion des nächsten Elektro-Pickups wurde von 2025 auf 2027 verschoben. Der ursprünglich als BEV-Modell konzipierte dreireihige SUV wird nun als Hybridmodell entwickelt.

Auch die Kostenstruktur ist eine Herausforderung, nach Angaben von Ford wird das BEV-Geschäft voraussichtlich bis mindestens 2026 unrentabel bleiben.

Zentrale Produktionsstätte ist das sogenannte BlueOval City in Tennessee, einem Produktionskomplex für Elektrofahrzeuge und Batterien. Die technologische Basis für den Mustang Mach-E ist die sogenannte GE1-Plattform (Global Electrified #1), während der F150 Lightning auf einem modifizierten Leiterrahmen der F150-Verbrenner-Baureihe aufgebaut ist.

Ford war der erste Automobilhersteller, der eine Kooperation mit Tesla zur Nutzung des Tesla-Ladenetzwerks eingegangen ist. Ford-Kunden erhalten dadurch Zugang zu Teslas Superchargern mit mehr als 12.000 Stationen in den USA. Das Netz wird inzwischen als NACS.Netz (North American Charging Standard) bezeichnet, da viele OEMs dem Beispiel von Ford gefolgt sind.

Zusätzlich baut baut auch sein eigenes FordPass-Ladenetz aus, das durch Partnerschaften mit Anbietern wie Electrify America aktuell über 63.000 Ladepunkte umfasst.

Ford - Zell-Strategie

Fords Zell-Strategie basiert auf Partnerschaften mit Zell-Lieferanten:

- Einer der wichtigsten Partner ist SK On, von dem Ford Pouch-Zellen im NMC–Format für den Mustang Mach-E und F-150 Lightning bezieht. Aktuell kommen die Zellen aus Südkorea, ab 2025 sollen die im Bau befindlichen Werke in Kentucky und Tennessee Zellen liefern. Diese werden im Rahmen eines Joint-Venture betrieben.

- Mit LG Energy Solution verfügt Ford über einen weiteren südkoreanischen Lieferanten. Auch dieser liefert Pouch-Zellen im NCM-Format, die in Polen produziert werden. Auch LG plant die Lokalisierung der Zellfertigung und errichtet zusammen mit Ford eine Produktionsstätte in Michigan, die ab 2025 operativ sein soll.

Auch mit CATL gibt es Pläne zur Zusammenarbeit, hier geht es vor allem um LFP-Zellen. Ob der chinesische Zellgigant eine Produktionsstätte in den USA errichten darf, ist aber unter den gegeben politischen Rahmenbedingungen offen.

Zellforschung betreibt Ford vor allem in Kooperation mit Start-ups:

- Zusammen mit BMW ist Ford an Solid Power beteiligt. Das US-Start-up entwickelt eine feststoff-basierte Li-Io-Zelle mit einer Silizium-angereicherten Anode.

- Über das United States Advanced Battery Consortium LLC (USABC) – eine Organisation, die von Ford, General Motors, Stellantis und dem US-Department of Energy gegründet wurde, hat sich Ford auch an zwei US-Start-ups für innovatives Anodenmaterial beteiligt. Dabei handelt es sich um die Firmen Nanograf und Ionblox, die beide Silizium-dotiertes Anodenmaterial produzieren. An Ionblox ist auch das deutsche eVTOL-Start-up Lilium beteilgt.

Ford - Plattformstrategie

Die erste von Ford entwickelte BEV-Plattform GE1 (Global Electrified #1) unterstützt – im Gegensatz zur Ultimum-Plattform von GM – nur den Aufbau von Pkws wie dem Mustang Mach-E, eignet sich aber nicht als Baukasten für Light Trucks („Pick-Ups“).

Für den F150 Lightning musste Ford daher die F150-Verbrenner-Plattform modifizieren, um die schweren Batterien aufzunehmen und Platz für den Einbau der E-Motoren und der Leistungselektronik zu schaffen.

Da die Absatzzahlen des F150 Lightning weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, wurde das Plattform-Konzept von Ford nochmals grundlegend überarbeitet:

- Für das Light-Truck-Segment wird unter dem Projektnahmen T3 (Trust The Truck) eine BEV-Plattform namens TE1 (Truck Electric #1) entwickelt, Das T3-Projekt soll laut Ford-CEO Jim Farley „100 Jahre Ford-Truck-Know-how mit erstklassigem Elektrofahrzeug-, Software- und Aerodynamik-Talent“ verschmelzen.

- Ford-Chef Farley sagte in seiner Ankündigung auch, dass das neue Modell vielleicht nicht wie ein Truck aussehen werde, sich aber wie einer verhalten werde. Anscheinend lässt sich Ford hier vom Design des Tesla Cybertruck beeinflussen.

- Produktionsstätte ist die sogenannte BlueOval City, ein neues Ford-Werk 80 Kilometer nordöstlich von Memphis in dem Bundesstaat Tennessee. Das Werk soll für eine jährliche Kapazität von 500.000 Fahrzeugen ausgelegt werden, der Produktionsstart (SOP) ist für Mitte 2027 geplant.

- Auf Basis der TE1-Plattform sollen auch Full-Size SUVs entwickelt und produziert werden.

Das T3-Projekt ist aber nicht das einzige Plattformprojekt von Ford:

- In Long Beach im Süden von Los Angeles hat Ford ein neues Entwicklungszentrum für Elektrofahrzeuge eingerichtet.

- Das 450 Personen-Team arbeitet in innovativen und schlanken Entwicklungsprozessen an Elektrofahrzeugen, die zu einem Einstiegspreis von etwa 25.000 US-Dollar angeboten werden können.

- Geleitet wird das Projekt von dem ehemaligen Tesla-Manager Alan Clarke.

- Der Standort in Kalifornien soll Talente aus Talente verschiedenen Ingenieursbereichen anziehen, unter anderem auch Software-Entwickler.

- Erste Produkte werden für 2026 oder 2027 erwartet.

In Europa verfolgt Ford ein komplett andere Plattform-Strategie. Hier setzt das Unternehmen nicht auf eine Eigenentwicklung, sondern hat die MEB-Plattform von VW lizensiert. Aktuelle Modelle auf Basis der MEB-Plattform sind der Ford Capri und Explorer.

Ford - Ausblick

Auf dem US-Markt ist Ford ist seit fast 40 Jahren mit seiner F-Serie Marktführer bei den Light-Trucks (Pick-Ups). Mehr als 55% der in 2024 verkauften Ford-Modelle waren in 2024 von der Kategorie Light-Truck, die erfolgreiche Elektrifizierung dieses Segments ist für Ford von strategischer Bedeutung.

Bisher ist der Wettbewerb bei den elektrisierten Light-Trucks noch nicht voll entbrannt. Wir sind gespannt, wie sich der Erfinder der Fließbandproduktion zukünftig hier schlagen wird.

Hyundai

Hyundai Ioniq 5

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Hyundai Motor Company [Press Release])

Hyundai Ioniq 5

(Mit freundlicher Genehmigung/Courtesy of Hyundai Motor Company [Press Release])

Hyundai - Verkaufszahlen

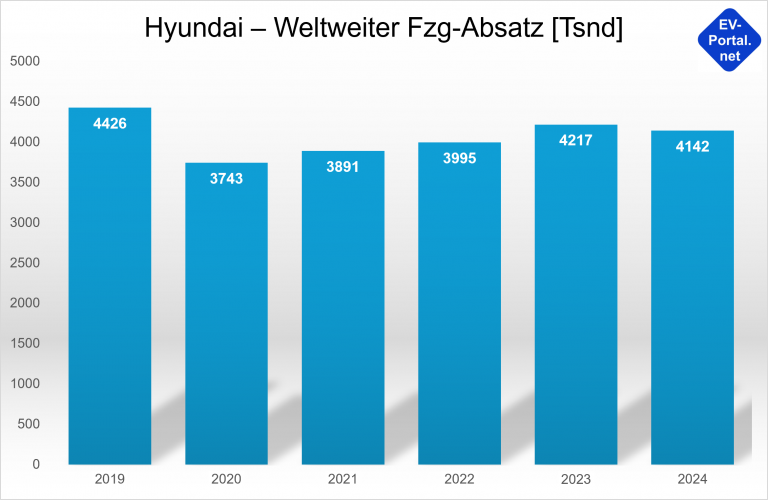

Hyundai ist einer der wenigen Volumenhersteller, der den Corona-bedingten Absatzeinbruch fast vollständig kompensieren konnte (siehe Abbildung):

- 2019 lag der Absatz über 4,4 Millionen Fahrzeugen, brach aber im ersten Corona-Jahr 2020 um mehr als 15% auf etwas mehr als 3,7 Millionen Einheiten ab.

- Anschließend setzte eine kontinuierliche Erholung ein, 2024 verkauft der koreanische Hersteller immerhin wieder über 4,1 Millionen Fahrzeuge, was einem Anteil von fast 94% des Vor-Corona-Stands entspricht.

Leider schlüsselt Hyundai seine Absatzzahlen nicht nach Antriebsarten auf. Bekannt ist aber, das der Ioniq 5 in den USA in 2024 in der Rangliste der meistverkauften BEV-Modelle auf Platz 4 liegt und damit den ersten Platz unter den nicht-amerikanischen Herstellern einnimmt (Siehe Abbildung).

Hyundai - BEV-Strategie

Hyundai startete 2018 in den BEV-Markt mit der Einführung des Hyundai Kona Electric, einem kompakten Elektro-SUVs mit einer Reichweite von bis zu 482 km (nach WLTP).

Ein wichtiger Schritt war die Einführung der E-GMP-Plattform (Electric Global Modular Platform) im Jahr 2020. Diese Plattform wurde speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt, es handelt sich um die der erste BEV-Plattform im Volumensegment mit 800-Volt-Technologie.

Das erste Modell auf Basis der E-GMP ist der Hyundai Ioniq 5, ein innovativer Crossover mit futuristischem Design, Schnellladefähigkeit dank 800-Volt und einer Reichweite von bis zu 507 km (WLTP). Mit dem Ioniq 5 hat Hyundai unser Meinung nach bewiesen, dass es nicht nur mit etablierten Elektroauto-Herstellern wie Tesla konkurrieren kann, sondern auch eigene Innovationen und Designs auf den Markt bringt (siehe Abbildung).

Als Alternative zum Ionic 5 hat Hyundai Mit dem Ionic 6 ein sehr stromlinienförmiges Auto speziell für die Langstrecke entwickelt, welches auf der gleichen Technik basiert (siehe Abbildung).

Zur der Hyundai-Gruppe gehören auch das Tochter-Unternehem Kia sowie die Luxus-Marke Genesis. Für beide Marken hat Hyundai BEV-Modelle im Portfolio, dazu gehören der der Kia EV6 sowie der Genesis GV60.

Über sein Tochter-Unternehmen Supernal Aero plant Hyundai auch den Einstieg in den Markt für elektrische Senkrechtstarter (eVTOL). Supernal entwickelt einen tragflächen-basiertes eVTOL.

Hyundai - Zell-Strategie

Aktuell setzt Hyundai bezüglich der Zellbeschaffung auf das klassische Lieferanten-Modell:

- Im ersten BEV-Modell von Hyundai, dem Kona, wurde prismatische NMC-Zellen von CATL verbaut.

- Mit Einführung der GMP-Plattform wechselte Hyundai zum Pouchformat. Für den Ionic 5 wurde SK on als Zell-Liefarnt ausgewält, beim Ionic 6 ist es LG Energy Solution.

Mittelfristig will der koreanische Autobauer – ähnlich wie VW – selbst in die Zellproduktion einsteigen. Dabei geht es vor allem um die Produktion von LFP-Zellen, die in den letzten Jahren vor allem durch chinesische Zell-Hersteller wie BYD und CATL gepusht wurden.

Hyundai möchte dabei recyceltes Eisen von seiner Stahl-Tocher Hyundai Steel beziehen und sich so unabhängiger von Importen zu machen. Die Produktion ist ab 2025 geplant.

Auch Hyundai betreibt Zellforschung in Kooperation mit Start-ups:

- Das US-Start-up Factorial Energy entwickelt Semi-Solid-State-Zellen mit einer bis zu 50% höheren Energiedichte, die Technologie basiert auf einer Lithium-Metall-Anode in Kombination mit einer Schwefel-Kathode.

- Ein weiterer Partner ist SES AI, auch diese Start-up arbeitet an Zellen mit Lithium-Metall-Anode.

Laut aktueller koreanischer Quellen arbeitet Hyundai auch selbst an der Entwicklung von Feststoff-Zellen. Ob die Technologiepartner Factiorial oder SES dabei eine Rolle spielen, oder ob es sich um eine komplette Eigenentwicklung handelt, ist nicht bekannt.

Die ersten Fahrzeugtests mit Feststoffzellen sind für Ende 2025 geplant.

Hyundai - Plattformstrategie

Die Electric Global Modular Platform (E-GMP) wurde bereits 2020 von Hyundai als zentraler BEV-Baukasten vorgestellt:

- Mit der E-GMP deckt die EU-Fahrzeugklassen A bis E ab, aktuell hat Hyundai aber nur Fahrzeuge der Kategorie C (Ionic 5, Kia KV6) und D (Ionic 6, Genesis G60) auf Basis von E-GMP entwickelt.

- Die E-GMP war die erste Plattform im Volumen-Segment, die eine 800-Volt-Architektur unterstützt. Damit ist ein Aufladen der Batterie von 20% auf 80% innerhalb von 18 Minuten möglich.

- Die Plattform unterstützt sowohl Fahrzeuge mit Heckantrieb (Standard) als auch optionalen Allradantrieb. Im Allradbetrieb ermöglicht eine Kupplung, die Vorderräder bei Bedarf zuzuschalten.

Die E-GMP soll zu einer Integrated Modular Architecture (IMA) weiterentwickelt werden. Mit IMA wird nicht nur das Chassis, sondern auch das Batteriesystem und die Motoren standardisiert. Geplant sind 13 neuen Elektromodellen bis 2030 und die Verwendung der Cell-to-Pack-Technologie.

E-GMP und IMA sind reine BEV-Plattformen, für Verbrenner und Hybride gibt es bei Hyundai andere Technologie-Baukästen.

Hyundai - Ausblick

Der koranische Autobauer ist einer der wenigen Volumen-Hersteller, der sich fast vollständig von der Corona-Krise erholen konnte. Mit dem Ioniq 5 zeigt das Unternehmen sehr erfolgreich, dass innovative Technologien (z.B. 800-Volt-Architektur) in Kombination mit einem attraktiven Design durchaus möglich sind.

Mit seinen dedizierten BEV-Plattformen signalisiert das Unternehmen, dass es an eine rasche Elektrifizierung der Automobilsektors glaubt.

Aber für Hyundai ist ist Welt nicht perfekt. Wie fast alle Traditionshersteller ist auch Hyundai in China in den letzten Jahren massiv unter Druck geraten. Lag der Absatz 2026 noch bei über eine Millionen Fahrzeugen, sank dieser bis 2023 um 75% auf knapp 249.000 Fahrzeuge ab.

Ab 2025 plant Hyundai eigene China-Modelle, wir sind gespannt, wie erfolgreich Hyundai mit dieser Strategie sein wird.